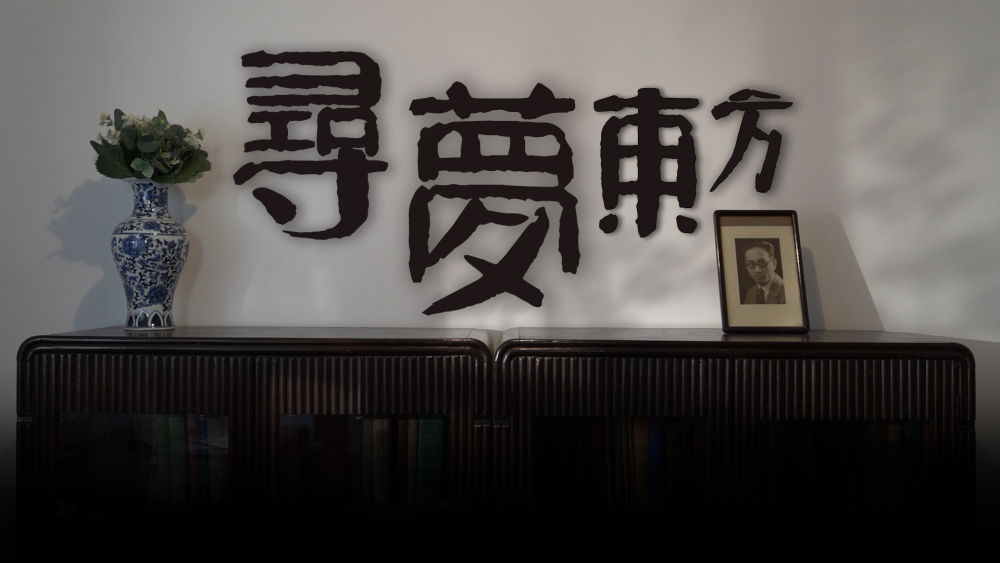

创意微视频丨寻梦东方

那是觉醒的年代,也是黑暗的时节。

在那个旧梦寒冬,年轻的你,许下燃情的希冀。

1932年,一个不寻常的年份。

那一年,中国运动员刘长春,站在了洛杉矶奥运会的赛场。

那一年,日寇攻占哈尔滨,东三省沦陷敌手。

那一年,华夏处处焦土,蒋介石却坚持“攘外必先安内”。

那一年,中华苏维埃临时中央政府发表《对日战争宣言》。

那一年,在中国知识界,一群学者一同做了一场梦。

1932年冬天,《东方杂志》向社会发出一封信,应征“梦想未来中国和个人生活”,引发了一场规模空前的“新年的梦想”。

37岁的邹韬奋先生,写下如斯期许:

“我所梦想的未来中国,是个共劳共享的平等社会……在这个梦里,除只看见共劳共享的快乐的平等景象外,没有帝国主义,没有军阀,没有官僚,没有资本家,没有男盗,没有女娼……”

1933年1月,邹韬奋的梦,刊登在《东方杂志》新年的“梦想”特刊上。

与之一同问世的,还有160余件来自社会各界的应征稿。

这些梦,或载道、或言志,测量时代思潮的涨落,寄托一代人的幻想和憧憬,给那个“漫长的冬夜”,带来一丝希望的温度。

中国人民是具有伟大梦想精神的人民。

1840年鸦片战争以后,中国逐步成为半殖民地半封建社会,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,中华民族遭受了前所未有的劫难。从那时起,实现中华民族伟大复兴,就成为中国人民和中华民族最伟大的梦想。

经过时间沉淀,历史更为清晰。

当我们比照时光进程,赫然发觉,在1933年那场“梦”里,很多曾经的幻想,都经历史检验和证实,成为此刻俯仰即是的现实。

蓦回首,昨日之中国,强邻环列、虎视鹰瞵,斯民沦于水火,大厦灯尽将倾。

环四顾,今日之中国,大河奔涌、长风浩存,比“青春之国家”更青春,比“可爱的中国”更可爱。

道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。

监制:陈二厚

出品人:孙志平、罗毅

制片人:樊华、张平锋、陈明祥

统筹:韩珅、王志斌、成鹏

导演:彭卓

记者:潘旭、孙丽萍、李海伟、李馨雅(实习)

剪辑:姬杨

配音:李林欣、李俞辉、姜赛、曹彦语

包装:欧阳建嘉、刘宇轩

设计:刘婷、刘颖旭、翟畅

技术:苏宇、尉佳玮、肖梦帆

书法:王金爽

鸣谢

上海韬奋纪念馆

部分素材来源

渡江战役纪念馆

新华社音视频部制作

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。