“平凡的清华爷爷”,令人肃然起敬!

近日,一位“平凡的清华爷爷”

因孙女的一则留言引发网友关注

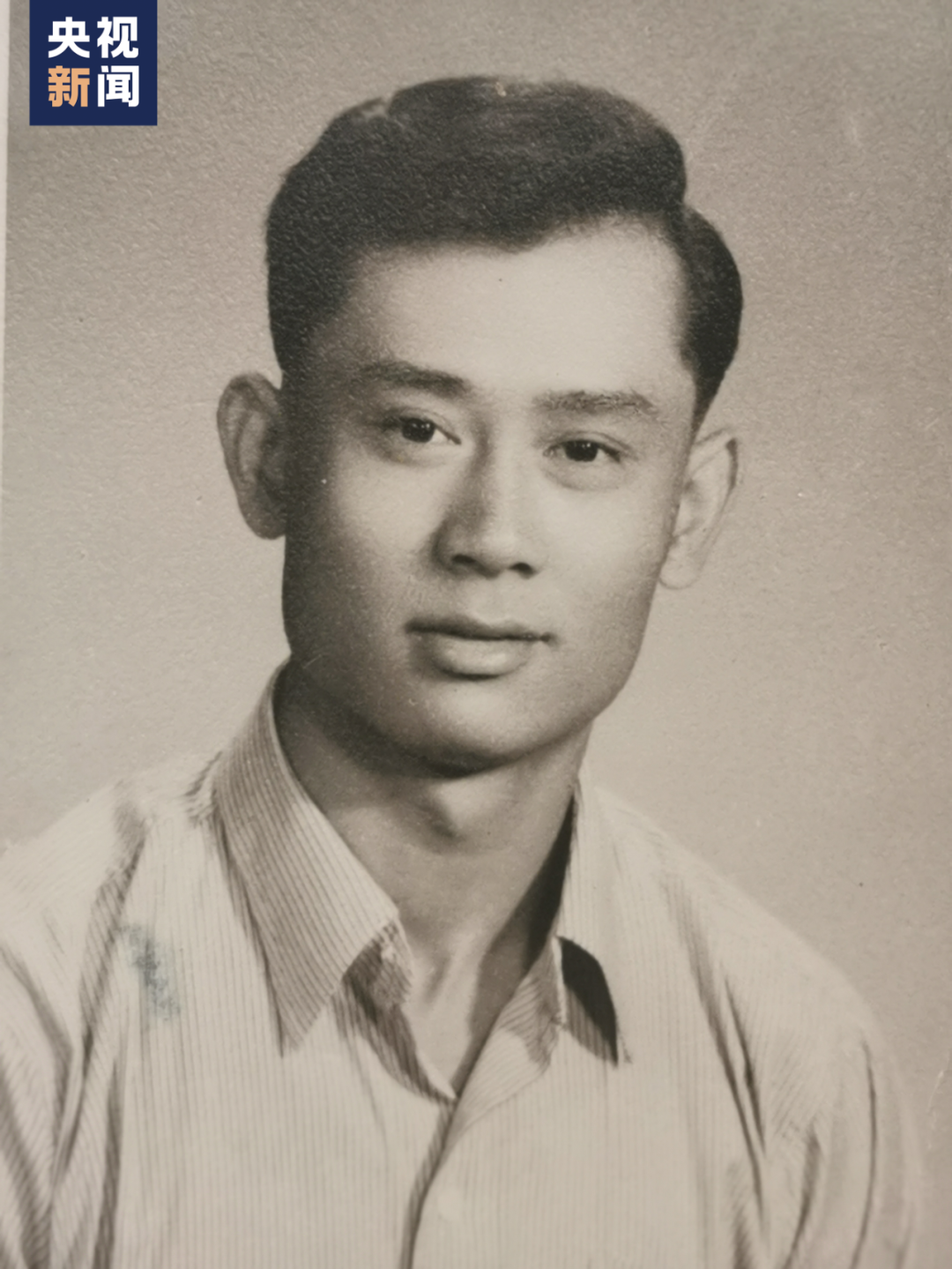

他,青年进入清华大学

毕业后选择支援大西北

他,壮年利用所学

为小县城实现灯火通明

他背后还有着怎样的故事?

想说说爷爷的故事。

爷爷1954年毕业于电机工程系,曾在北京工作时作为组长承担了“铝线代替铜线作为导体广泛用于电力工业”的重大战略项目。1958年支援大西北到了西安,后来辗转到了陕北一个偏僻荒芜的小城,自此开启了他在小县城电力事业的“开荒”岁月。那时,全县连一个懂技术的合格施工队员都找不到,他只能自学土建、施工,由泥瓦匠配合着一起搞建设。终于实现了全县的灯火通明。

2011年,爷爷收到校友们发来的清华百年校庆的邀请,他激动不已,可是半个月后却对家人说,“国家培养了我,我没有为国家作出什么贡献,无颜回清华校园,还是不去了吧!”

去年,县里召开了支边人员杰出人才表彰会,爷爷的事迹在县城内被广泛报道时,他才意识到自己曾经的坚持与付出对这个小县城的建设发展起到了什么样的作用。那时爷爷才说自己没有给母校丢脸。

爷爷虽远离了科学技术发展的最前沿,没机会去为祖国的科研事业开疆扩土,但却无怨无悔将所学所长服务于民生、服务于基础建设。希望他们这辈默默奉献的老“电机”人还能被记得。

毛女士说,爷爷常对她讲起

进入清华后,他很珍惜学习机会

每天早晨七点到下午一点上课

晚上七点后自习到深夜

他常常说

“要学好本事,为国家好好工作”

当时,成绩考核采用5分制

1954年毕业时,他每门功课都是5分

因成绩优异,他被留京从事科研工作

△青年时期的毛裕贵

上世纪五十年代,毛裕贵响应国家号召

主动加入了“建设祖国大西北”的队伍

几经辗转,来到了陕西定边县

当时,这个偏远的小县城还未通电

煤油也很稀缺

老百姓只能点麻油灯

全县仅有的一台柴油发电机

白天要作为生产动力带车床

晚上才向县里输电

“每户人家点一个15瓦的小灯泡

仅能带动三四百户人家用电四小时”

让家家户户通电,成为毛裕贵的奋斗目标

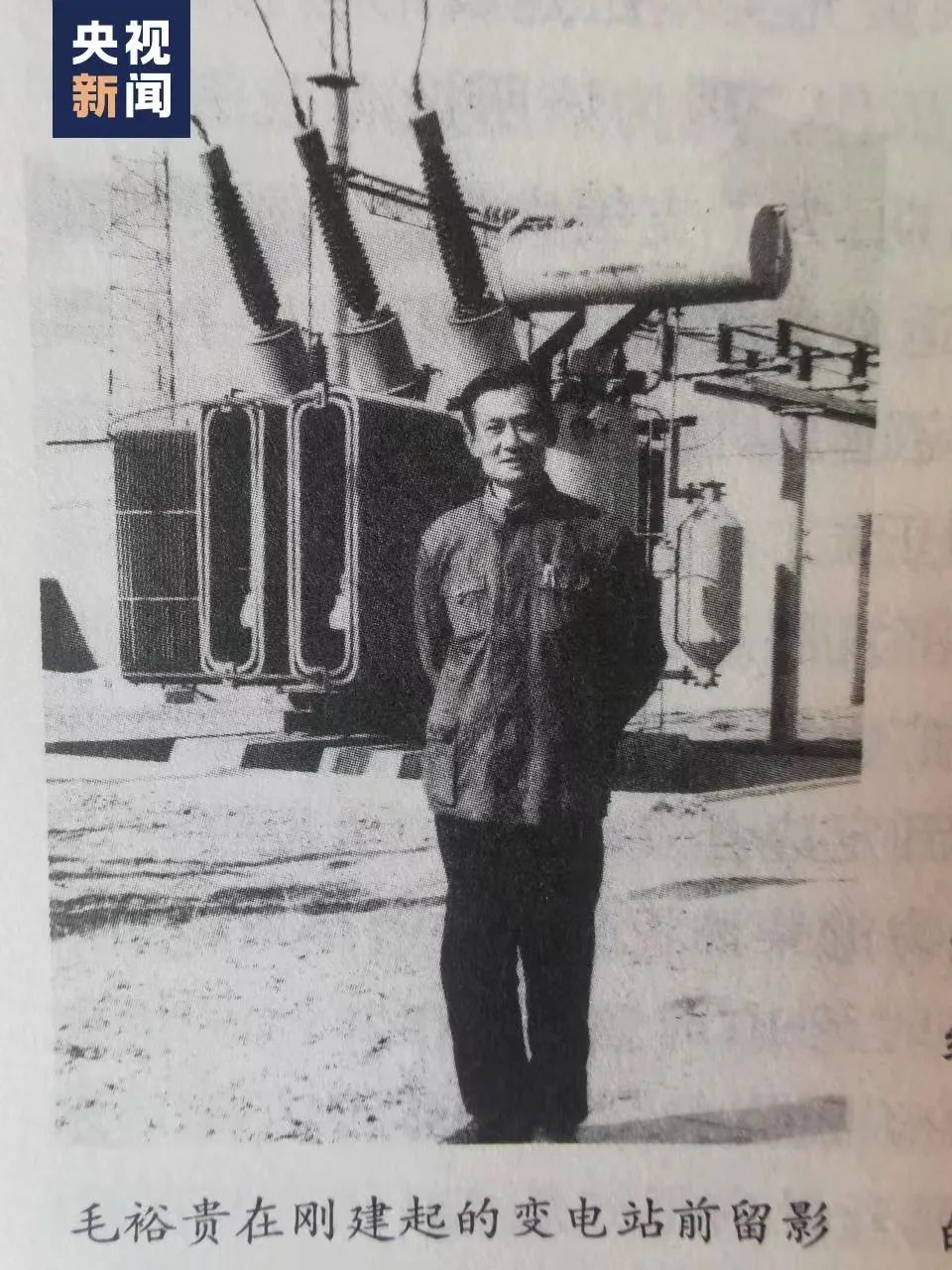

十年间参与修建四个变电站

他为偏僻小城点亮万家灯火

1976年,定边县开始动工修建变电站

毛裕贵成为技术负责人

“当时县里连懂技术的施工队员都找不到

修建变电站还要用到土木建筑知识

这并不是爷爷的专业”

但为了早日通电,他从头学起

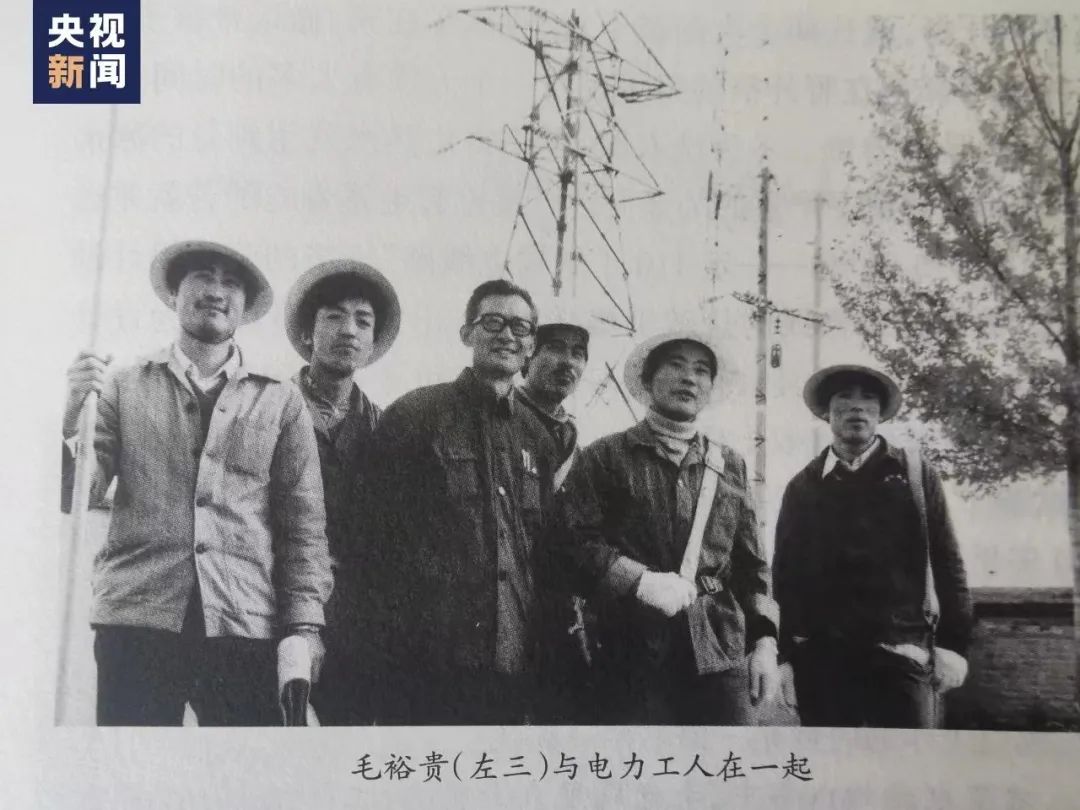

白天在工地上指导工人安装、调试

晚上就一个人翻阅资料学习

有一次,雨下得特别大

他用仅有的一件雨衣将图纸和资料包了起来

“人能淋湿,这些宝贵资料千万不能湿”

输电工程要经过一片盐碱地

这很可能腐蚀线路

为了找到解决方法

他经常骑上自行车沿着线路采集土样

路过荒野滩地,自行车根本没法骑

他就推着车子、扛着车子继续前进

一天下来,“腿都不是自己的了”

睡过野地,睡过麦草

10年时间里,他很少回家

成功带领大家建起了四座变电站

从根本上改变了定边县生产生活面貌

全面推动了当地的经济发展

提起通电那天的情景,爷爷记忆犹新

“不少人激动地跑到街上

大声欢呼着:来电了!来电了!

那一刻我热泪盈眶

觉得曾经受过的苦都值了”

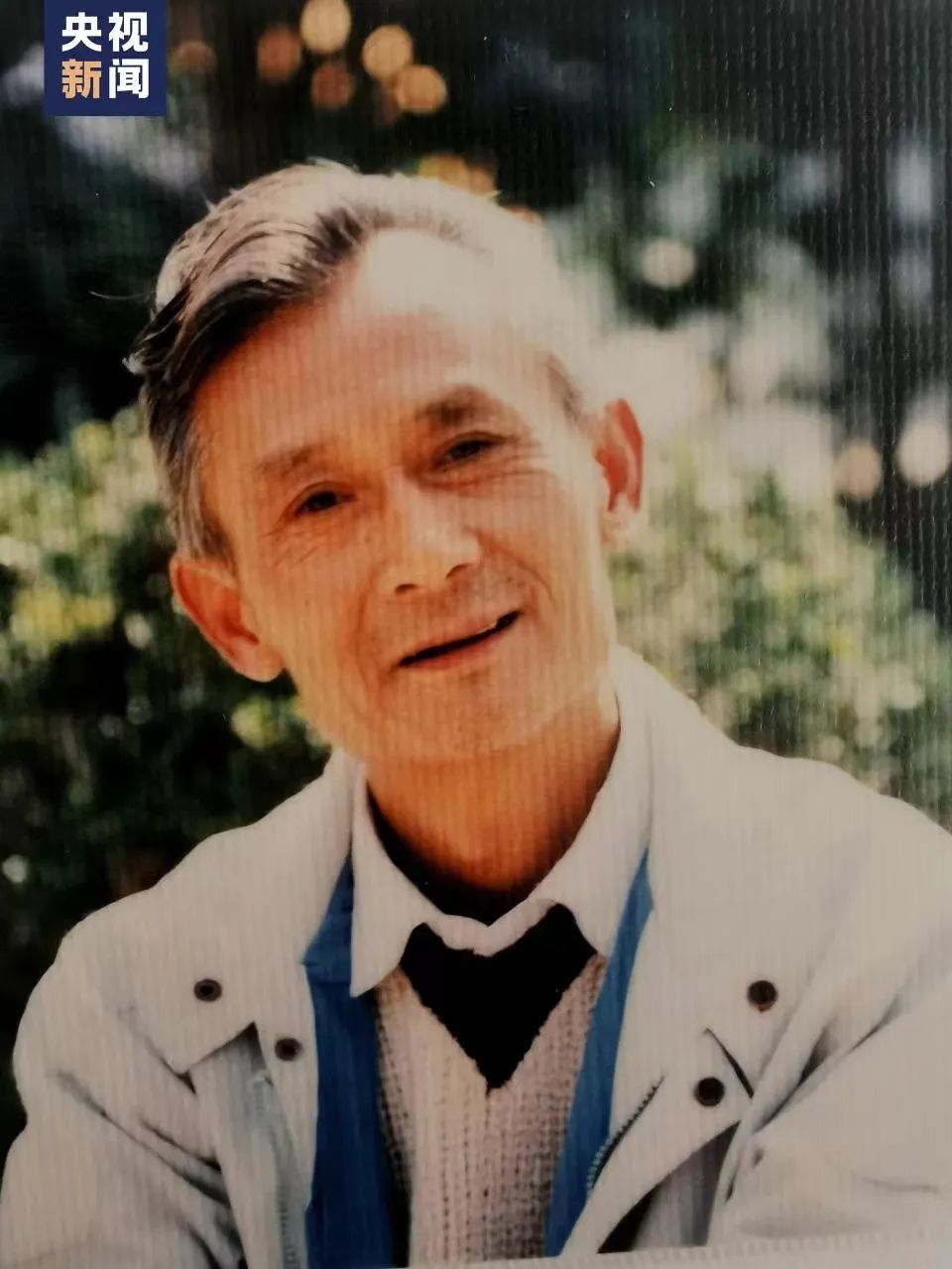

“我只是清华一个平凡的学生”

如今的定边县,在几代人的奋斗中

早已实现“用电自由”

这里也是国家新能源示范基地

风能、太阳能得到开发利用

毛裕贵和同事们的辛苦付出

正在结出累累硕果

毛裕贵也将这里当成自己的故乡

“我只是清华大学一个平凡的学生

踏踏实实做了自己分内的事

只要定边需要我

我还愿意奉献余光余热”

△老年时期的毛裕贵

为祖国的发展

扎根基层,奉献青春

用汗水回报社会,以实干坚守初心

不少网友被毛裕贵爷爷的事迹打动

“哪里需要就到哪里去,真的伟大”

“致敬老一辈纯粹朴实的付出”

还有不少网友

想起了自己的长辈

坚守一线、默默奉献

向毛裕贵致敬

向所有扎根基层的建设者致敬

校对:杨金凤

责编:栾溪

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。