大国“粮”策 | 今天,农机称霸麦田,但我们也不会忘记曾经“麦客”的身影……

眼下,夏收正如火如荼地进行,为了保证夏粮丰产丰收、颗粒归仓,田间地头都是机器轰鸣的热闹景象。

而在传统农耕时代,陕甘宁一带,有一群叫做“麦客”的人,“客”即客人、外乡人,“麦客”就是帮忙收麦子的人。

“麦客”影像

“麦客”在麦收时离家,简单地背些干粮、衣物,集聚关中地区帮忙收割麦子,在20多天里,他们在别人的麦田忙活,赚钱补贴生计。

“麦客”影像

来自陕西的民间摄影师用镜头记录了当年“麦客”的影像。今年“三夏”农忙时,陕西西安鄠邑区蔡家坡举办了《重回现场 陕西摄影群体“麦客”主题展》。

镜头下,满是关于麦田和麦收的记忆……让我们跟随摄影师的镜头,一起回顾曾经的岁月。

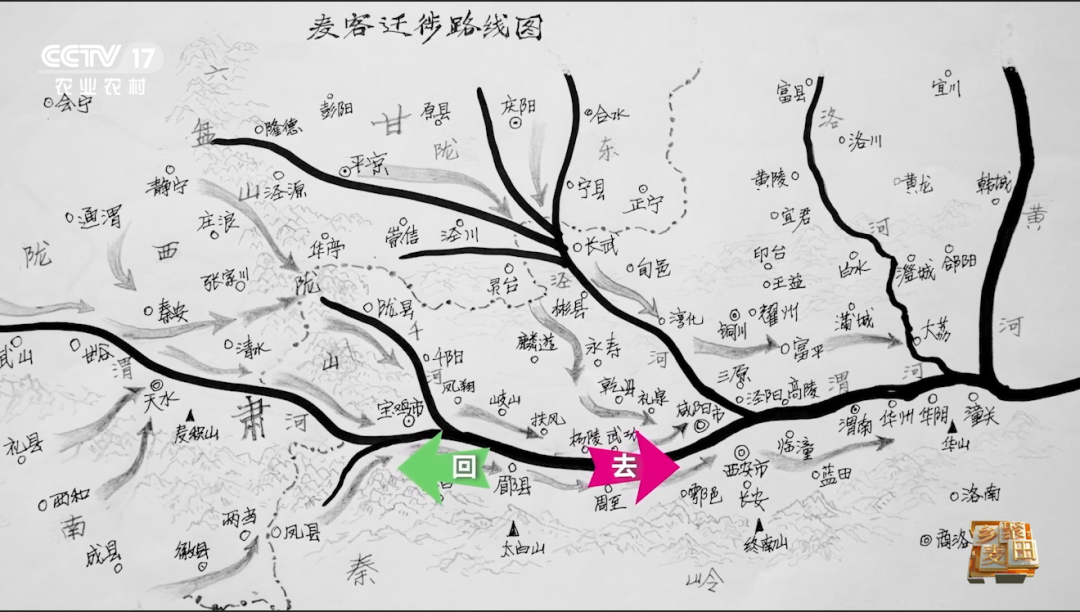

“麦客”迁徙路线 绘制:石宝绣

每年6月,麦子即将成熟时,“麦客”们便动身了。他们翻过六盘山,有的坐火车,有的乘汽车,还有的步行。

肩上是麻布褡裢,头上戴着草帽,身上挂着镰刀,这是“麦客”的标配。

在麦收的20多天里,“麦客”客随主便,吃住都由雇主提供。

“麦客”随身携带的罐罐茶,极浓,味道强烈提神醒脑不可或缺。

罐罐茶配的多是炒面,把荞麦面或大麦面炒熟后,磨成粉,一把炒面就一口茶。

想家的时候,想她的时候,“麦客”会唱起《花儿》,就算辛苦,总有力量支撑着他们。

劳动人民的善良和纯真,在麦田里闪着光。

收麦、赶场、生活,镜头下,是农人们生动的劳作现场,也是人与土地无法割舍的深厚感情。

“麦客”不仅收割小麦,也带来了不同地域的文化碰撞。

摄影师不仅记录下用镰刀工作的时刻,也见证了20世纪90年代初,机械进入田野,现代化农具最终成为麦田“霸主”的发展。

时代更迭,科技进步,“麦客”已成为历史,但新的“麦客”应运而生。跨区收割的农机手们,此刻正为了夏收马不停蹄。

我们为科技点赞,也为那些正在和曾在田野劳作的农人们点赞。致敬所有不忘初心,努力耕耘的劳动者。

校对:杨金凤

责编:栾溪

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

- 国家网信办修订《移动互联网应用程序信息服务管理规定》发布施行

- 【在希望的田野上·三夏时节】夏粮收获过八成 夏粮收购开局购销两旺

- 走进县城看发展丨吉林公主岭:打造“黄金玉米带”上的现代农业样本

- 【走进县城看发展】浙江省云和县:产城融合谋共富

- 陕西西安市雁塔区以党建引领基层治理,推动干部下沉一线 各方同向用力 精准服务群众(基层治理新实践)

- 吸引各类人才在乡村振兴中建功立业 让聪明才智在田间地头涌动(倾听)

- 做理想远大、信念坚定的模范(青春之声·唱响壮丽的青春之歌①)

- 2000万块古陶瓷碎片!秀出中华陶瓷文明巅峰基因

- 支边支教,用奋斗书写青春(青春派·我们都是青年志愿者③)

- 我国世界自然遗产、自然与文化双遗产数量均居世界第一

- 南佐遗址:5000年前大型宫殿建筑的神秘面纱期待被揭开