为什么是八月的乡村?

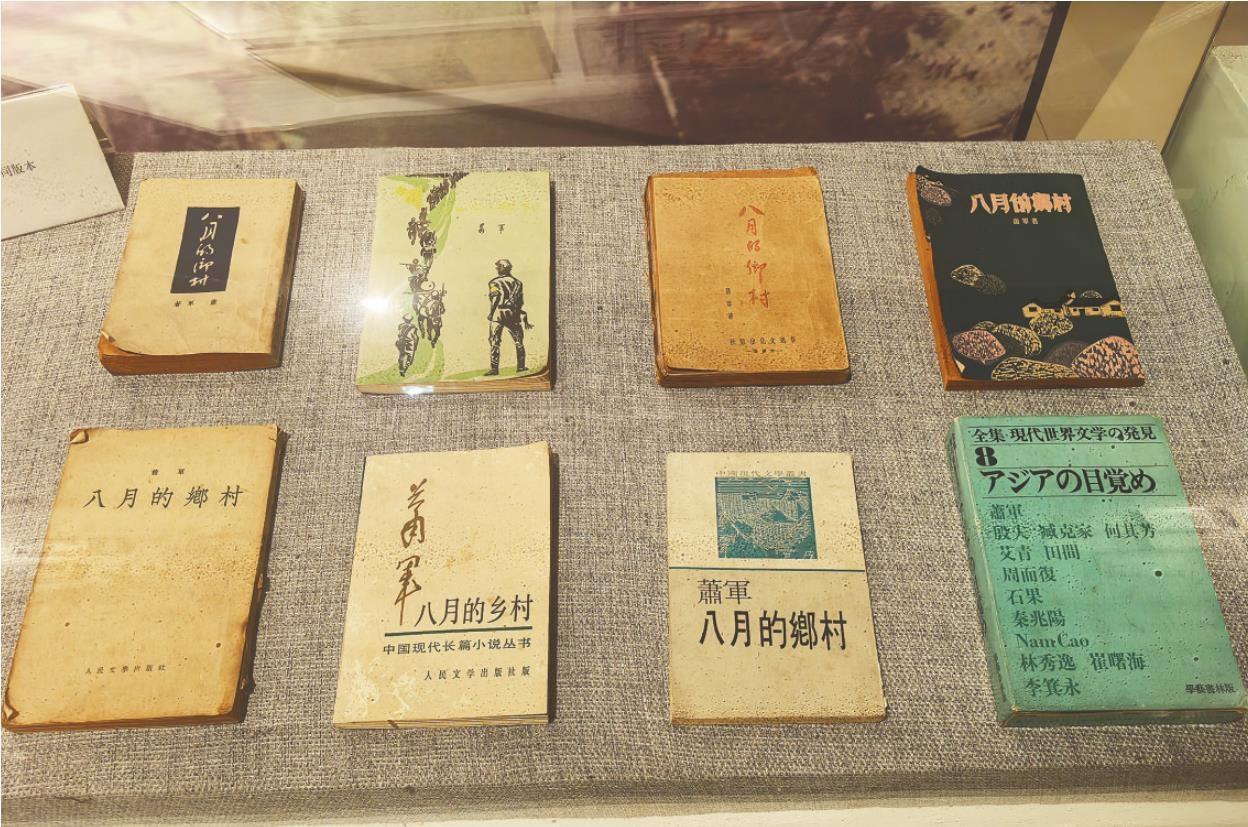

出版不到4年,《八月的乡村》再版了10次,还译成了俄、英、德、日等几种文字……绝对称得上是当年的“畅销书”。

本报记者 张晓丽 文并摄

核心提示

90年前,即1935年的7月,在鲁迅先生的鼎力推荐下,萧军的《八月的乡村》作为“奴隶”丛书之二由上海奴隶社初版,署名田军。

作为一部经典的抗战文学,90年里,《八月的乡村》已再版无数。为什么是八月的乡村?为什么它能成为抗战的一面旗帜?为此,记者踏上了萧军的故土——凌海,去寻找《八月的乡村》背后的故事。

八月,丰收、苦难、抗争交织的乡村

沿着小凌河及其支流的脉络,车辆驶入沈家台镇大碾村。青山、水流、沃土、茂草……它们倔强地挤进人们的视野,又急匆匆地退出,有如萧军对大碾村的童年记忆。虽只有短暂的10年,东北的乡村却绘就了他倔强的底色,并晕染着他的作品。

萧军为什么写的是八月的乡村,而非七月、九月?在得知这是一部反映九一八事变的文学作品时,几乎每个人都会想到:1931年9月18日,中国人民蒙受苦难与奋起抗争开始的那个日子,是农历的八月初七。

读《八月的乡村》之前,八月的乡村是人人向往的田园,是收获而又忙碌的。

翻开《八月的乡村》,它确是东北乡村的八月:路旁渐渐衰老的草、湛黄的豆叶、墙缝际吟鸣着深秋的蟋蟀、空气里时时夹杂的飘送着各种粮食半成熟的香气……它也是鲜血写就的:照例该收割的庄稼依然生长在地里,弹窝在每处显着贪婪地扩大,屋顶开了不规则的天窗,太阳照着炕底下的尸骸,小孩的头颅随便滚在天井中……它更是抗争的:陈柱司令、铁鹰队长、知识分子萧明、小红脸、刘大个子、李三弟等,出身、秉性、能力各有不同的战士,结成了混凝土一般的战斗集体,就连死去了孩子和情人的李七嫂也拿起了枪,走进革命队伍。

《八月的乡村》的创作以磐石游击队为原型。1933年春夏的一个傍晚,磐石游击队的傅天飞叩响了哈尔滨商市街25号的大门。萧红一边煎着饼,一边跑到屋子里听两个男人说话,以致忘了炉子上的饼,煳了半块……

后来,萧红在《商市街》里写道:“这全是些很沉痛的谈话!有时也夹着笑声,那个人是从磐石人民革命军里来的,我只记住他很红的脸。”

萧军完全沉醉在傅天飞的讲述中,“抗日武装只有在中国共产党领导下才能胜利!”对于傅天飞反复强调的这句话,萧军深信不疑,他决心写出一部抗日救亡的小说,为抗日战争呐喊高歌。

这样一部摧肝断肠、烈火狂飙的小说,为什么取名“八月的乡村”?《萧军传》的作者宋力军女士给出一个出人意料的答案:“笼罩在白色恐怖下的哈尔滨不是进步作家的乐土,为了掩人耳目,萧军为这部小说定了一个不引人注意的名字《八月的乡村》。”

轰鸣,向着红旗飘动的方向飞扑

宋力军是萧军纪念馆的第一任馆长,在写《萧军传》前,曾作过40多年的萧军研究。她还记得问萧军创作《八月的乡村》的动机时,他这样回答:“我是把《八月的乡村》当广告来写的,希望它是政治宣传品,在抗日斗争中能够发挥炸弹一样的作用。”

晚年的萧军看上去慈祥温和,不像年轻时棱角尖锐,他铿锵地说:“我就是要告诉人民,告诉所有的敌人——国内的、国外的:中国领土不可侵,中国人民不可辱!没有武器,我们有拳头;没有金钱,我们有血汗;没有粮食,我们有生命!直到把日本侵略者赶出中国去!”

萧军原计划在哈尔滨完稿并出版《八月的乡村》,然而流亡的命运很快降临。他与萧红带着《八月的乡村》手稿,辗转来到青岛,写作却“卡壳了”!萧军陷入迷茫,不知道这样的题材能不能对抗战有推动作用。

在朋友的帮助下,萧军向中国文化的主将——鲁迅先生寄出提问的信,得到回复:“不必问现在要什么,只要问自己能做什么。现在需要的是斗争的文学,如果作者是一个斗争者,那么,无论他写什么,写出来的东西一定是斗争的。”这番推心置腹的回答对年轻的作家是何其鼓舞!

在青岛观象一路一号,那座石块垒成的小楼里,中国现代文学史上最早描写东北人民武装抗日斗争的长篇小说诞生了。

小说中有这样一段文字:“这是一片轰鸣!这轰鸣一直是由山谷里倾泻出来,向着对面山头上有红旗飘动的方向、广漠地飞扑过来……”它隐晦地告诉人们:这支队伍是由中国共产党所领导,这也是《八月的乡村》与众不同之处。

鲁迅为之作序,“我却见过几种说述关于东三省被占的事情的小说,这《八月的乡村》,即是很好的一部……作者的心血和失去的天空,土地,受难的人民,以至失去的茂草,高粱,蝈蝈,蚊子,搅成一团,鲜红的在读者眼前展开,显示着中国的一份和全部,现在和未来,死路与活路。”

“小说的出版是轰动的。它虽不是描写九一八事变的第一部,却给当时寂寞冷清的文坛带来了悲愤强悍的冲击。它不单单描写失去土地和天空的人们,更呼吁‘人民要生活,就要斗争;要不做奴隶,就要斗争’。”凌海文联主席王广成说。

旗帜,号召为自由而战的战士

出版不到4年,再版了10次,还译成了俄、英、德、日等几种文字……《八月的乡村》绝对称得上是“畅销书”。

“那个年代,无数革命青年怀揣一本《八月的乡村》,投入抗日救亡的洪流当中;无数的外国朋友通过这一作品,看到了中华民族的‘耻辱和荣光’,了解中国的‘现在和将来’;许多党的领导人赞誉这部作品,称它是抵抗日本侵略者的文学上的一面旗帜。”宋力军说。

“延安五老”之一的董必武曾回忆,1935年,红军长征经过夹金山时,《八月的乡村》被拆成了一页一页,战士们分着读完。它与树皮、草根一起,成为战士们的“食粮”。

“我要恋爱,我也要祖国的自由!毁灭了吧,还是起来……奴隶没有恋爱,奴隶也没有自由。”这是书中的安娜与萧明分手时唱的歌曲,“饥寒交迫”的奴隶没有恋爱,也没有自由。

1936年的一天,当时在北平一所学校担任音乐教员的王洛宾偶然听见一群东北流亡学生朗诵《八月的乡村》,读到这里时竟抱头痛哭,泪流不止。这样的场景深深打动了王洛宾。回去后,他很快把安娜的歌谱成曲,并取名《奴隶之爱》。在他的教唱下,许多东北流亡学生学会了这首歌。不久,这首歌曲就传遍了北平、华北甚至更远的地方。

1987年,80岁的萧军访问香港和澳门,为“中华文学基金会”筹募,在现场被许多港澳“老总”团团围住,他们不住声地说,当年参加革命都是受了《八月的乡村》的影响……

萧军在《八月的乡村》初版本的后记中写道:“前面说过,只要这书能够使正在斗争着的弟兄们,有一个人能够读到,我便什么全满足了!”他的期待,在日后的90年中,绝不仅仅是“一个人”读到了,它号召了无数为自由而战的战士!

走出萧军故居,走出那段光阴,乡村依旧,茂草、沃土、水流、青山……

不远处,被命名为“八月的乡村”的广场上,三三两两的村民闲聊着今年的收成。村里还有个“八月的乡村”家庭农场,承载着村民的幸福生活。

八月的乡村,终究是人人向往的田园。

责编:周艺凝

审核:刘立纲

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。