《中国共产党与东北抗日联军十四年斗争史略》首次记录荡气回肠的抗联史诗

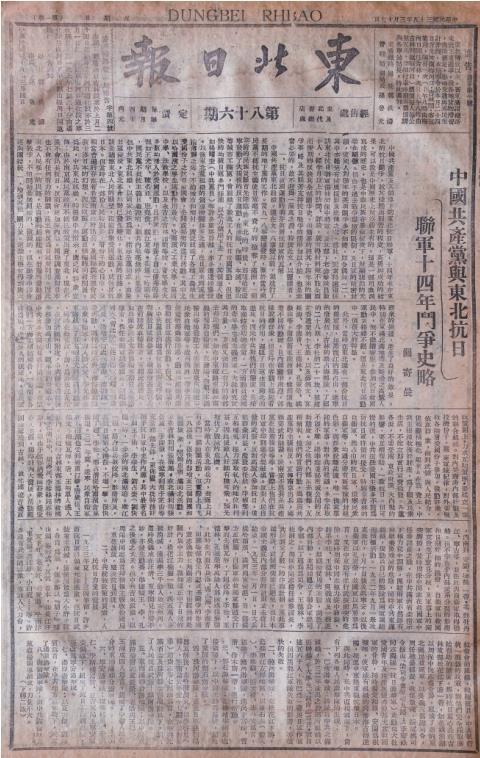

这是《东北日报》一九四六年三月十七日一版,长篇通讯《中国共产党与东北抗日联军十四年斗争史略》占据了主要篇幅。

扫码读名篇

本报记者 张晓丽

开篇的话

今年,是《东北日报》创刊80周年。

从1945年11月1日到1954年8月31日,不到九年的时光里,《东北日报》亲历了解放战争的硝烟,见证了新中国的诞生,铭记了抗美援朝的烽火,记录着东北大地的沧桑巨变,一段峥嵘风貌,一张名家辈出、名作迭出的新闻纸,共同成就了一部编年史。

《东北日报》是《辽宁日报》的前身,70多年来,一代又一代辽报人秉承《东北日报》“听党指挥,心系人民,团结协作”的新闻传统,不断推出产生广泛社会影响的名篇佳作,在每一个重要的历史转折关头照亮前路,在时代的激流中传递信念,充分发挥了省委机关报的作用。

为了传承优秀新闻传统,向《东北日报》的新闻前辈致敬,从今日起,我们推出“名篇新读——纪念《东北日报》创刊80周年”专栏,精心选取《东北日报》的部分代表性篇章,带您重新走进那些重要的历史节点,在泛黄的报章字句间,感受新闻的力量,追寻先辈的足迹,聆听历史的回响。

“中国共产党及其领导下的东北抗日联军,十四年来在东北的抗日斗争,就其残酷与艰苦的程度,英勇与成功的结果,可以说是中国历史上所空前未有的……”这是长篇通讯《中国共产党与东北抗日联军十四年斗争史略》(以下简称《史略》)的开篇,文章由著名记者穆青于1946年春挥毫写就(署名关寄晨),首次向全世界昭告了东北抗联那段血火交织、气贯长虹的英雄传奇。

风雪跋涉

一项淬火成钢的使命

今年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望那段烽火连天的岁月,有一支英雄的队伍,以其“抗敌最早、坚持最久、条件最恶”的壮烈史诗,在世界反法西斯战争的丰碑上,镌刻下永不磨灭的一笔——它就是东北抗日联军。但在穆青的这一名篇发表之前,世人对东北抗联知之甚少,对中国共产党在抗战中发挥的中流砥柱作用认识不深。

1946年2月,东北大地依旧银装素裹,寒彻筋骨。时任《东北日报》负责人廖井丹将一项紧急而神圣的任务,交给年仅25岁的穆青:“现在有个紧急任务,派你赶快去访问周保中……中央的意见,要派记者去访问他,请他对东北的形势发表谈话,说明抗日联军在东北坚持抗战14年,而国民党未出一兵一卒,现在根本无权接收东北。”

使命如山,穆青与作家魏东明在一个班战士的护卫下,顶着-30℃的凛冽严寒,乘卡车在崎岖道路上颠簸了两天三夜,终于得见周保中将军。

穆青在《一次难忘的访问》一文中仔细描述了当时的场景:40多岁的周保中身着一身将军服急切地迎上前来,热情地拥抱了我们,他激动地说:“十多年了,今天,我才第一次见到关内的亲人!党派来的亲人!”他的声音有点儿发颤,眼泪夺眶而出。

在穆青眼中,周保中将军与想象中的传奇人物有些不同:“他身材不高,却很魁梧,目光中透露出庄严、威武的神色。他说话不多,但声音洪亮,是个典型的军人形象;他热情、诚恳、质朴,又是个和蔼的长者。从他的简单话语和神色中,可以感受到他对党、对同志充满了深情。”

将军的热情驱散了穆青旅途的疲惫。次日,他们便随将军奔赴磐石。穆青首先完成了《阐述抗日联军斗争简史及对东北建设意见 周保中将军答本报记者问》一文,于1946年2月22日在《东北日报》全文发表。文章准确阐述了中国共产党在东北问题上的立场和态度。

随后,穆青开始深入挖掘抗联十四年艰苦卓绝的斗争史料。周保中将军几乎每日抽出半日,与穆青倾心长谈,或在司令部,或亲临穆青住处。更多老游击队员闻讯而来,主动讲述那些浴血奋战的岁月与感人肺腑的事迹。

这段采访在穆青和将军心中都留下了长久的记忆。

1961年8月的一天,正在北戴河休养的穆青,在海滩上偶遇一位老人,身影竟有些熟悉。穆青快步上前,俯身轻声问道:“周司令还认识我吗?”周保中眯起眼睛仔细端详,略带歉意地说:“对不起,想不起来了。”“我叫关寄晨呀!”穆青急忙说道。听到这个名字,周保中猛地站起身,双手紧紧抓住穆青的手,声音因激动而微微颤抖:“哎呀,是你呀,你把我想得好苦,我到处找你,就是找不到!”那天,在沙滩上,他们又畅谈了许久……

秉笔直书

一篇重若丘山的史诗

在磐石的半个月,穆青日日沉浸在巨大的心灵震撼中。他后来回忆:“谈及动情处,满座默然,或至哽咽难言,泣下数行。”那些日子里,他“边谈边写,边写边哭”,完全沉浸在由血与火、信仰与牺牲熔铸的史诗之中。通讯完成后,经周保中将军审阅,在《东北日报》与延安《解放日报》同时刊发,如惊雷划破历史的天幕。遗憾的是,解放战争的硝烟中,那些珍贵的采访笔记尽数散佚,成为穆青此生无法弥补的憾事。

如今,在辽宁日报报史馆,轻轻翻开那已然泛黄发脆的《东北日报》,第86期,从一版绵延至四版,1.2万余字的长文——那便是穆青心血凝成的《史略》。他循着14年的时间脉络,分7章深情叙述了中国共产党及其领导的抗日联军,在强敌暴虐之下不屈不挠的英勇斗争。

这是第一次,向全世界展示这部震天撼地的东北抗联英雄史诗;这是第一次,铺陈那14年中国共产党领导的浴血奋战,挺立起中华民族永不弯曲的脊梁。

《史略》以铁的事实昭告天下:正是中国共产党领导的东北抗日联军,坚持14年抗战,予日寇以沉重打击,为全国抗战胜利立下不朽功勋。同时,它也铿锵有力地回答了抗战胜利后“谁最有权利接管东北”:那就是14年来一直领导东北抗战的中国共产党人,14年来为保卫东北、收复东北始终奋战的抗日联军及爱国大众!

血火记忆

无数穿越时空的回响

初读《史略》,常惊叹于穆青仅以万余字,便将东北抗联的壮阔斗争勾勒得如此全面而深刻。文中,抗日救国运动的星火初燃,中共统战政策的贯彻实行,东北抗日联军的艰难组建,辉煌卓著的战斗业绩,日寇“集团部落”与保甲制度的残酷统治,以及抗联将士超越极限的艰苦斗争……无不囊括,笔触饱含深情,叙述翔实生动。

《史略》不仅是对东北抗联历史的记载与正名,直到今天,它仍是研究东北沦陷区抗日斗争史特别珍贵的第一手材料。1946年4月,东北书店出版了穆青的《东北抗日联军斗争史略》。后世学者在穆青这篇通讯的基础上,不仅运用传统史学方法,还结合田野调查、实地勘查抗联遗址、抢救性采访老战士等方式,使研究更加深入系统。

《史略》所记载的艰苦卓绝的斗争细节,超越了军事史的范畴,深深触动着后人的情感神经。它所讲述的杨靖宇、赵尚志、周保中等英雄故事,战士们“啃树皮”“吃自己脚上的靰鞡”等经历,让读者深刻感受到抗战的惨烈与伟大,成为爱国主义教育中极具冲击力的真实案例,成为传承抗联精神、进行爱国主义教育的关键载体。

穆青是幸运的,他不负历史重托,以笔为旗,将这段气壮山河的史诗忠实记录。东北抗联这面旗帜,早已化为中华民族不屈精神的永恒象征,在历史的天空下,永远飘扬。

责编:李 莹

审核:刘立纲

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。