叶茂台:守护“地下史书”就是守护我们的生活

从空中俯瞰,圣迹山景色怡人、视野开阔。

萧义墓已经回填,仅留拱门,旁边的瓦房为看护房。

杨鑫用仿制的辽代面料和纹样制作旗袍。

本报记者 刘海搏

核心提示

上世纪50年代以来,沈阳市法库县叶茂台村先后发现23座辽墓。这里的辽墓群被称为“一部埋藏在圣迹山下的史书”,早已融进村民的生活:从耕地时发现墓葬到守护它们的日常生活,从辽代历史走进课堂到把出土纹样穿上身……对于当地人来说,辽墓群不仅是家乡厚重历史的见证,更是牵动乡村经济发展的引擎。

壹

守 人人都是辽墓的看护人

10月14日,星期二。

晚上8点多,沈阳市法库县叶茂台村村民李焦喂饱家里的十几头牛后,没有进屋睡觉,而是锁上大门,径直向不远处的圣迹山走去。每周二,都是李焦去辽墓群看守房值班的日子,他必须在晚上10点前赶到。

80后李焦是叶茂台村人,妻子在铁岭市内上班,儿子在县里读高中,一家人只有在节假日才能聚到一起。守在老家的他种着50亩地,养了十多头牛,一年到头不得闲,忙忙活活的日子充满奔头。大约3年前,县里招聘辽墓群看守员,年轻力壮的李焦入选了,开始了每周一次的“守墓人”生活。

李焦心里清楚,他守的不是普通遗址,而是全国重点文物保护单位、千年前的辽墓群。

李焦曾听村里老人说,1953年6月,叶茂台村农民在耕地时发现一座墓葬后立即上报,引起考古人员的重视。在此后几十年间,这里陆续发现了辽代墓葬20余座。通过对辽墓群的发掘和整理,考古人员发现该墓群从形制、出土器物到壁画内容、丝织品上多用龙纹图案等现象,判断出墓主属辽代皇族。

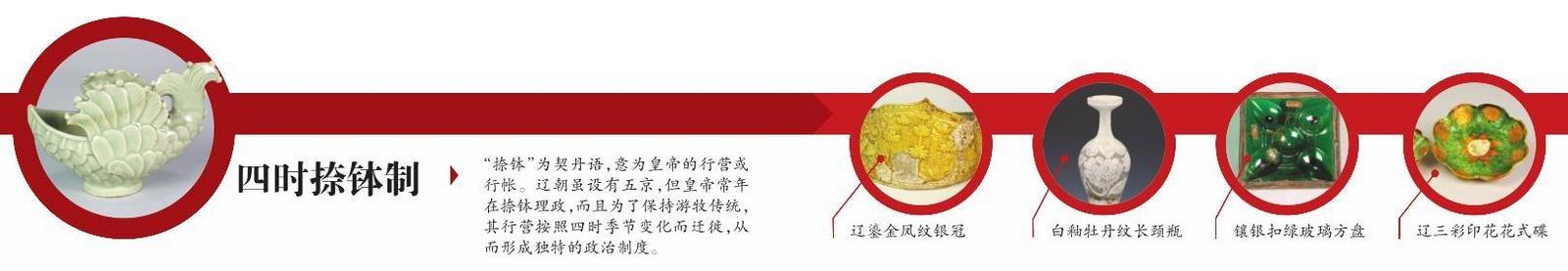

叶茂台辽墓群文化内涵丰富,墓群内有八角石室壁画墓,有北府宰相萧义墓,也有罕见的铜丝网罩墓。其中,7号墓埋葬着数百件随葬品,有瓷器、服装、装饰品、绢画等,充分展示了千年前契丹族文化,震惊了世界。值得一提的是,随着16号萧义墓1700多字墓志铭的出土,确定了一直被村民称呼的“西山”和“北山”在辽代为“圣迹山”。由此,叶茂台辽墓群之谜真相大白,确定了“圣迹”这个备受当地人喜爱的山名。

李焦当值所在的看护房位于萧义墓旁,共7人轮值。“我每周二当值,从晚上10点到第二天的上午10点,一天工资虽然只有几十元,但不给钱我也愿意干。不为挣钱,我就是觉得守着老祖宗留下的东西挺值得。”李焦坦白地说,其实这份工作并不轻闲,晚上得时刻竖起耳朵听外面的动静,早上5时30分准时起床巡山,如果发现陌生人或是墓群周围有异样,他要在第一时间拍下照片报告给镇里。不过,李焦干得挺舒心,他说:“圣迹山上风光好,乡里乡亲的也都熟悉。”虽说上午10点就可以交班了,他常常先不回家,而是上山溜达一圈,或是跟种地放羊的村民拉会儿家常。

尤其令他感动的是,看守员并非只有当地聘用的这几个人,在叶茂台村,大家都有很强的文物保护意识,任何人上山种地或者休闲溜达时,只要发现异常就会把情况告诉给看守员。“3年来,大家报给我的线索太多。我们像珍爱眼睛一样守着它,大家会一起守好!”李焦说。

贰

传 把叶茂台历史写成教材

眼下正是秋季,圣迹山上层林尽染,五彩纷呈,甚是漂亮。与辽墓群相距约1公里的头台子村,有800余株古枫树,现在已经进入枫林红叶的最佳观赏期,游客慕名来此登山,欣赏这“限定版”的美景。

“我们村是块宝地啊”“辽代皇亲国戚就葬在山上”“这远近谁不知道叶茂台”……记者随机采访当地村民后发现,圣迹山上辽墓群以及背后的历史,是村民们最引以为傲的事。圣迹山之所以受人喜爱,可不仅仅因为它风光好,更因其厚重的历史。

虽说秋景宜人,但在当地人眼里,10月还不是最好的登山时节。“本地人都习惯在端午节期间登山,主要是祈福、赏景,已经成为民俗,一代代传承下来。”叶茂台镇历史文化爱好者刘学忠告诉记者,当地人青睐的这座山,被他称为“圣迹东峰”。登上“东峰”山顶,向北可见獾子洞水库,向南能够看到新民市内高楼,向西可见彰武镇,视野开阔、风光极好。

刘学忠是土生土长的叶茂台镇人,曾在镇中学教历史课。“因为这门课,我开始对辽文化产生兴趣。2008年,镇中学将本地历史文化编入地方教材,我编写了《叶茂台文化史》,共1.5万字。这本手册在此后几年被应用到叶茂台镇中学的历史课教学中。”刘学忠还告诉记者,2016年前后,他曾到叶茂台镇小学作《叶茂台与辽文化》主题讲座。通过学习,孩子们对家乡更加热爱,对历史更感兴趣了,都为家乡有这样的文化遗产而感到自豪。而这是刘学忠30余年教师生涯中最闪亮的一笔。

除了历史知识,辽文化也融入叶茂台小学生的课程。“校本课程中,四五年级的孩子们必学的是辽绣课,这门课程已持续十余年。我们还开展了小小导游社团活动,引导孩子们讲解圣迹山古枫林、辽墓群等历史文化,让孩子们在实践中了解家乡、热爱家乡。”法库县叶茂台镇中心小学校长刘岩说。

叁

用 将辽代布料纹样做成旗袍

这里长大的人早已将家乡符号牢牢印在心中,法库县吉祥街道如意社区书记杨鑫就是其中一员。从小在辽文化熏陶下的她,用一双巧手将千年文化织进服饰中,让辽文化、满族文化与旗袍文化跨时空融合,为传统服饰注入生命力。

“小时候看到奶奶用缝纫机为家人缝制棉衣,我就对那些布料上的丝线、纹饰产生兴趣。长大后知道这些纹饰起源于辽代,而我的家乡法库正是辽文化重要的承载地。”杨鑫告诉记者,因为对服饰制作感兴趣,初中毕业后她到沈阳市服装学校学习,后又考取沈阳师范大学本科学历,还获得了服装制作高级工证书。凭借着这些技能,她在如意社区开设的“幸福教育课堂”担任兼职教师,与居民们一起用传统布料制作玩偶、首饰等,通过每周一节的社区课堂,让居民爱上传统技艺。

提起法库地区的辽文化资源,杨鑫如数家珍:“叶茂台辽墓群曾出土90余种绢、纱、罗、绮等纺织品,见证着辽代纺织技术的高超。”对本地文化有着深深热爱的她,无时无刻不想着传承、利用这些宝贵资源。在不久前结束的2025沈阳旗袍文化季期间,杨鑫将用仿制的辽代布料制作了一件创意十足的旗袍,向家乡的厚重历史致敬。

记者看到,这件湖蓝色提花面料的旗袍上,印着辽代特有的“鱼纹织金古宝纹”图案,典雅中透着古朴的韵味。“在辽宁省博物馆参观时,我对辽代这种纹饰印象很深刻,制作旗袍时第一时间就想到用这种纹饰。辽宁省博物馆还珍藏着一件‘双天鹿缠枝花纹绣’刺绣,正是在叶茂台辽墓群出土的,也给了我很多灵感。”杨鑫解释,“双天鹿缠枝花纹绣”在棕色菱形花罗地上,用金黄色绣线绣出双鹿和花卉纹饰,是辽代纺织技艺的杰作。

作为社区课堂的兼职教师,杨鑫将辽文化传承融入日常教学,带领居民们复制辽代服饰,目前已完成3套传统辽代服饰。学员们曾穿着这些辽代服饰走进景区,展现传统文化之美,为景区增添文化底蕴。“接下来我会继续复制辽代贵族、侍女等一系列辽代传统服饰,让沉睡的辽墓文物‘活’起来,让传统文化真正融入当代生活。”杨鑫说。

时光流转千年,叶茂台辽墓群不再是沉寂的黄土与冰冷的石刻,而是与生活在这片土地上人们的呼吸同频。这些承载着古老记忆与智慧的文物,在我们身边静静地诉说着过去。村民们以最朴素的自觉,成为历史的守护者;以最赤诚的热爱,将老故事讲给下一代;以最灵巧的双手,让古老纹样在现代生活中焕发新生。叶茂台的故事,是跨越时空的深情对话,是历史映照给今天最美的倩影。

(本文图片由受访者提供)

资料库

叶茂台辽代墓葬群

地址 沈阳市法库县叶茂台镇

年代 辽

文物 辽瓷、辽画、丝织品、马具等重要文物

价值 辽墓群文化内涵丰富、保存好。为了解和研究辽史及其经济、文化、科学、艺术、手工业和契丹民族习俗等提供了宝贵的实物资料

责编:刘新

审核:刘立纲

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。