人参苦松子甜 “树抱柱”的故事四百年

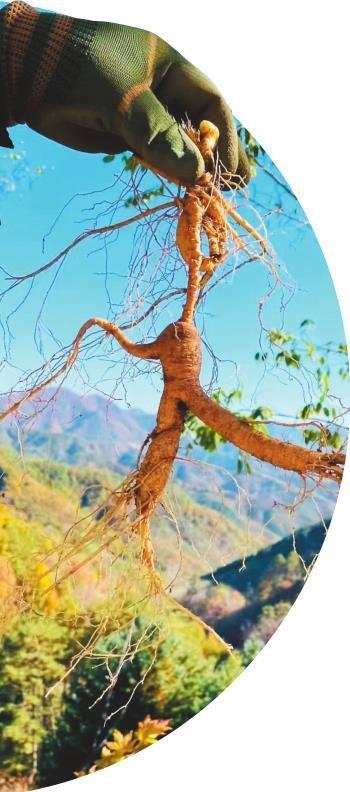

参农挖出的珍贵石柱参,拥有芦高体灵、皮老纹深、须长、珍珠疙瘩多等特点。

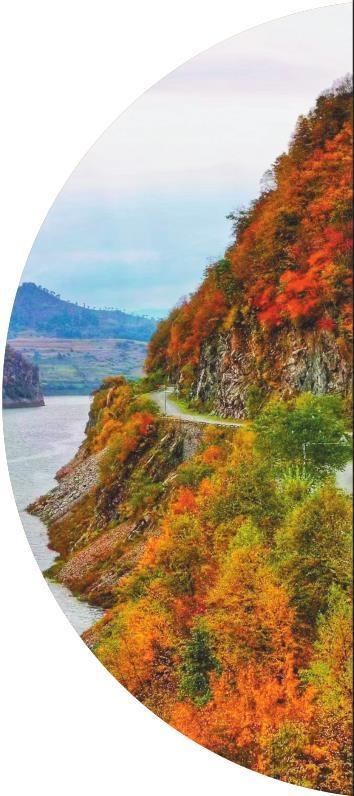

振江镇浑江岸边山势陡峭,五彩纷呈,秋色迷人。

400年前立的石柱已被古榆树包住,形成“树抱柱”奇观。图为村党支部书记陈希金在讲述石柱子村的历史。 本报记者 刘臣君 摄

本报记者 刘臣君 特约记者 白琳

提示

丹东市宽甸满族自治县振江镇的地理位置很特殊,位于边境的“两省两江两国”交界处。江在山中,江岸即山,仿佛一幅油画。深秋,这里的景色吸引了大量游客,镇政府所在地石柱子村有四百年历史,一棵古榆树中间包裹着一块大石柱,讲述着这里发生的故事。满山遍野的红松,间隙种植的是著名特产石柱参都是游客来此一游的理由……

壹 标志 一棵古榆树抱着大石柱

深秋,辽东山区吸引了大量赏秋的游客。位于丹东市宽甸满族自治县振江镇的石柱子村也不例外,几名游客在一棵遮天蔽日的大榆树前合影,拍照。令人称奇的是,这棵大榆树的树干、树根怀抱着一方大石柱。

“这棵大榆树得四人合抱,树龄410年。它怀抱的这个大花岗岩柱子是咱们石柱子村的根!”站在村头的古榆树下,石柱子村党支部书记陈希金感慨地说。

记者凑上前去仔细观察,这根石柱高2.9米,约60厘米厚,表面虽斑驳,却能看出当年人工雕琢的痕迹。村民讲,这是明朝末年,7名山东籍采参人(史称“山东七翁”)留下的“路标”。

陈希金接过话茬,向游客讲起村史:“那一年山东大旱。听说长白山产野山参,能卖上好价钱,有7名山东人就带着干粮徒步来到这里。那时候,这里还是荒山野岭,没有人家,他们在采参的过程中走错了路,就来到了咱们村这个地方。”

陈希金蹲下身,摸着缠绕着石柱的树根,讲道:“这些人发现咱这儿山高林茂,土质肥沃,特别适合人参生长,就把采到的幼参和参子埋在土里,期望几年后能长成人参。他们又怕后人找不到,就立了这根石柱,还栽了棵小榆树作标记。”

后来,他们的家人也来到这里,就在这片地周边住下了,村子也因此被命名为“石柱子村”。如今,小榆树长成参天古树,石柱被树根紧紧包裹,成了“树抱柱”的奇观,也成了石柱子村的“村标”。

见游客听得入了神,陈希金话锋一转说:“村子里还发生一件大事。那是清光绪十八年,这块‘奭公德政碑’就是见证。”他指了指榆树旁边的一块刻有“惠及参农”的石碑说。

大榆树下有一个凉亭,里面有一块古石碑。碑文刻着:“东边开垦以来,税务亦有定规。惟石柱子界内,山高土薄,栽种五谷不收,故栽养草参以备糊口之需。昔有无耻之徒,勾串官人,征收课税……众参户人等受其酷烈,无奈赴道宪辕下请明,蒙恩批驳:池税不准行外……其余杂费一概免去。众参户人等感仰道宪德政,故立碑,仰望禄位高升,公侯万代矣。”

陈希金解释,当时官府为搜刮钱财,衙役与地痞勾结上门强征柱参税。“这些参农靠柱参勉强糊口,钱全被他们抢走了,实在活不下去了,就凑钱雇人去省里找道台奭良告状。”

奭良派人核查,证实了苛税实情,下令废除乱收的税费,还参农公道。“参农们凑钱立了这块碑,刻下了这段文字,讲清故事的来龙去脉,供后人缅怀。现在它是丹东市级文物。”陈希金说。

为了不忘这段历史,方便游客参观,村里不仅修缮了石碑和古榆树周边的步道,还在大榆树下的文化墙上绘制了“奭公断案”的连环画。

深秋已至,远眺群山,满眼青翠。老榆树也经历过410多个秋天,见证了石柱子村发生的故事,见证了参农们奔波、辛劳的生活,更见证了村民们对生态环境和社会变化的适应过程。

贰 柱参 苦与甜都让游客着迷

石柱子村除了山就是山,村民组共有24个,数量虽不少,但村民组之间要跨座山。

记者跨坐在石柱子村参农赵孝良的摩托车上,跟随57岁的他去看参田。近年来,随着沉浸式旅游热,参农们经常载着游客去参田体验,甚至现场挖参。

石柱参,简称“柱参”,源自本地野山参的种子,是园参中的佳品,民间有句谚语:“非石柱子之土之水之气而不可得。”当地参农公认的是,石柱参移植异地,其形态品质都发生劣变。

“我祖上就是参农,倒推几百年,这个地方除了种人参也干不了别的。”赵孝良讲,打记事起,他就给父亲打下手种参、采参。19岁时,他已经能够独立种植、经销柱参了。如今,他守了这片山水38年,手上的老茧、指缝里洗不净的泥土,都是柱参留给他的“纪念”。

“一座山难出两根好参,这就是石柱参的金贵之处。”赵孝良的这句话,源于石柱参对生长环境的苛刻:它只认石柱子村的风化沙土,保水差需日日照料,雨水多又怕烂根,从育苗、“蹲苗”3年到长成能入菜的“好参”,需历10年至20年,而且“一山难容二虎”,一座山上出了一根好参,就很难再出第二根。

这份“珍宝”如今成了石柱子村的“舌尖名片”,吸引了那些喜欢秋季食补的游客。因为镇政府所在地就在村中心,所以这里是游客最集中的地方。在振江度假村,经营者毕建军告诉记者,柱参与食材搭配有“大门道”,“咱这人参鸡汤,靠的就是食材本味!”

后厨的铁锅里卧着一只白条鸡,旁边码着2根10年生石柱参,参体饱满粗壮,表皮纹路如年轮般清晰。简单处理后,厨师将人参加入铁锅中,无须加一滴油,大火烧开后转慢火,铁锅上腾起的热气裹着淡淡的参香便漫出来了。一小时后,厨师撒了少许盐调味后,参鸡汤便出锅了。深谙食补的沈阳自驾游车主张秀琪舀起一勺,入口先是鸡汤的鲜,接着是参的微苦,鸡肉炖得酥烂却不脱骨,香味醇厚。毕建军笑着介绍:“10年生的石柱参性味温和,配着温中益气的笨鸡,补气养血还不上火,秋冬喝最舒服,像气血不足的、头晕乏力的,喝上几碗就有劲儿。”

除了传统参汤外,人参刺身是近年来流行的新吃法:刚从参田挖来的石柱参还带着泥土气,冲洗干净后将其切成薄片,配上一小碟农家蜂蜜。“这参前几分钟还在土里长着呢,现挖现吃才够鲜!”张秀琪说。同桌的朋友夹起一片蘸了蜂蜜,入口脆嫩爽口,甜润中带着柱参特有的清冽甘苦,完全没有生涩感,忍不住连吃几片。

叁 松子 “红松北方第一村”的新故事

随着G331国道自驾游的火热,松塔、松子也成为自驾游车主们的新宠。

“你们知道红松能嫁接不?能!你们知道我们这儿的红松几年结松子?3年,而且个大饱满。”陈希金边讲故事边向游客推销松子。

深秋的群山空气清新,松涛呼啸。与辽东其他山区不同的是,这里因为松树多,属于秋的五彩颜色淡了,入眼的是绿,可对村民来说,这里的红松树就是钱袋子。

河滩地上种的是绿油油的红松苗。陈希金介绍:“全村2万亩红松,今年产值1000多万元,来年是大年,突破2000万元没问题!”

说起村民种红松这事,还得从20年前的一次偶遇说起。

2005年,林业技术员出身的陈希金在火车上偶遇一位林业专家。聊天中,那位专家说起了红松嫁接技术。“当时我根本不信。你说,我们都知道苹果、梨能嫁接,松树怎么嫁接?这不扯吗?可是那位王姓专家说,自己都干了28年了,还掏出了一本‘秘籍’给我看。”陈希金边讲边比画,在认真研读了那份资料后,他信了。

不久后,陈希金带着村干部去那位专家的培育基地参观学习。回村后,他带着两名村干部采了10棵红松穗,套用学来的知识做了嫁接实验。村民们发现,嫁接技术还能让红松提前结果——正常松树要15年至20年才能结松子,而通过嫁接的红松树,8年就能丰产,而且结的松塔又大又饱满。活生生的现实例子胜过千言万语,村民们种植红松的热情一下子高涨起来。

“绿水青山就是金山银山,石柱子村的人深有体会。”陈希金说,游客们也纷纷点头。

在振江镇卫生院对面,红松种植户刘大哥的摊位被游客们团团围住。10元一斤的松塔,游客纷纷购买,有名游客现场扒开,松塔的香味立即散开来,那是城市里难寻的“即时鲜滋味”。

为什么自驾游车主会准确找到刘大哥呢?因为他们就在刘大哥对面的镇政府院内宿营。

在G331国道振江段,“红色驿站G331振江站”的标识格外醒目。振江镇党委副书记迟春叶介绍,G331国道途经的几个镇政府大院都向自驾游游客开放,规范的露营区域,配套的设施、志愿服务等,让旅人在“柱参之乡 大美振江”的风光里,有了一处安心的休憩港湾。

一边是G331红色驿站的规范露营服务,一边是现扒松塔的原生态美味,露营的惬意与物产的鲜活融合,成就了一场兼具人文关怀与味觉惊喜的自驾之旅,在山水间露营,于烟火处尝鲜,成为独属振江镇、独属石柱子村的旅行记忆。

(本文图片除署名外由受访者提供)

制图 隋文锋

振江镇

位于丹东市宽甸满族自治县。下辖的石柱子村先后获得“全国科普惠农兴村先进单位”“国家地理标志保护产品——宽甸石柱人参核心产区”等称号,二○二二年获评“省级历史文化名村”。

责编:徐 硕

审核:刘立纲

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。