在沙锅屯洞穴体验五千年前的“古人视角”

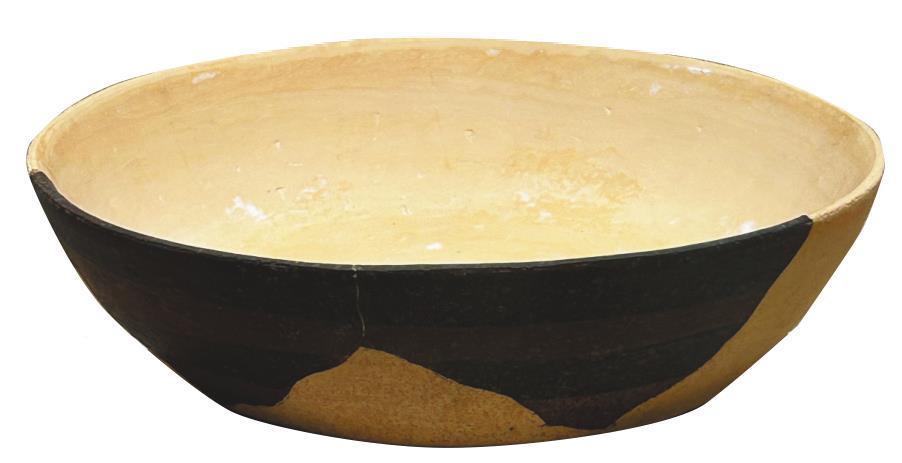

沙锅屯洞穴遗址出土的彩陶盆(复制品)。

①文物看护人张云发经常到洞穴附近查看,做好相关记录。

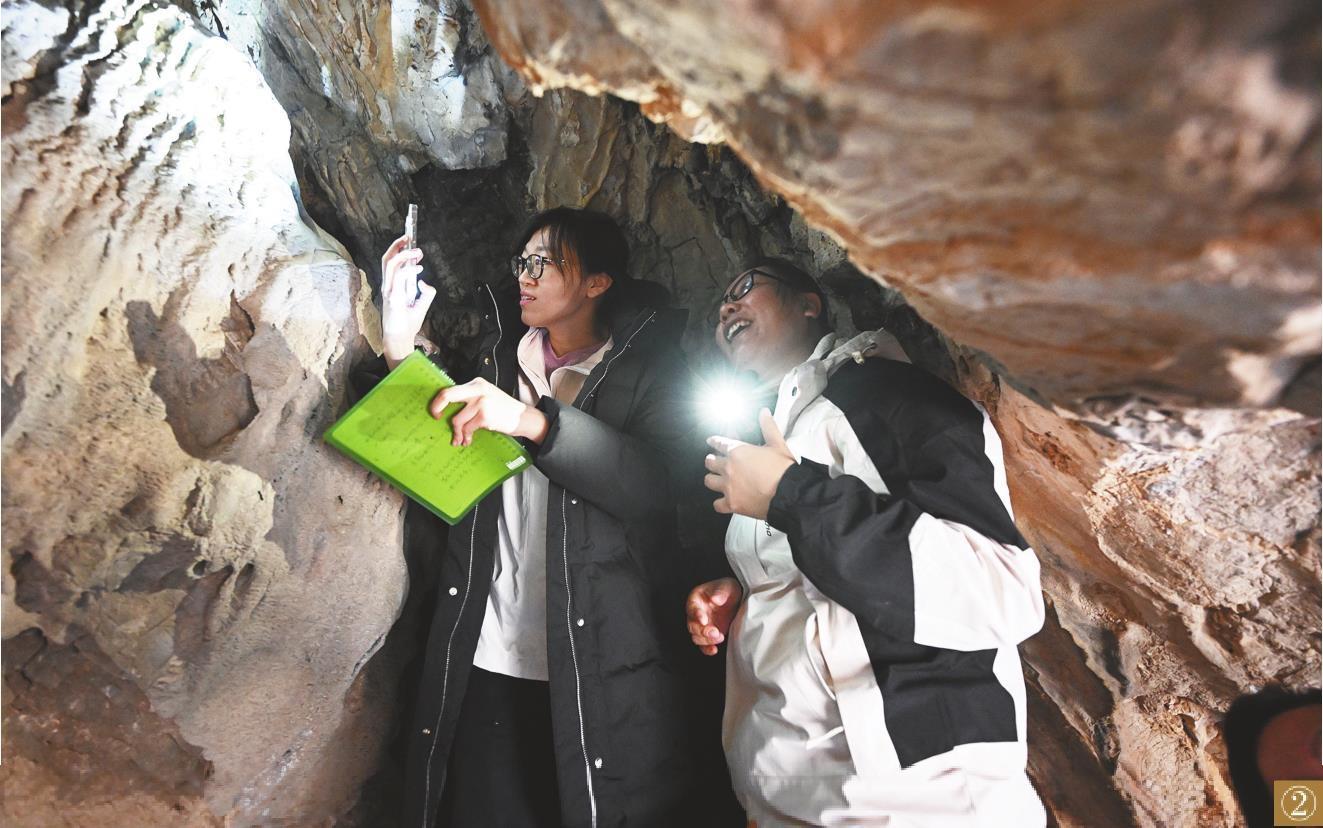

②本报记者(左)在当地相关部门同志的带领下,爬入洞中探查。

本报记者 谭硕

核心提示

沙锅屯洞穴遗址位于葫芦岛市南票区,是近代田野考古技术引进中国后第一个正式发掘的遗址,曾有过短暂的辉煌,然后便归于沉寂。研究发现,这个洞穴从红山文化到辽金时期一直在使用。如今,当地人很小心地守护着它。上个月,记者随同文保工作者一同探访,并爬进了这处5000年前古人用过的洞穴……

壹 洞穴分三室,最大的有10平方米

4月,葫芦岛春意正浓。

在南票区沙锅屯乡有个沙锅屯村。相传,明朝时,有人来此,因周边有高力山、虎头山、老虎洞山,所以村子得名“三虎屯”。到清朝时,该村烧陶业兴起,且尤以陶制砂锅出名,于是改称“砂锅屯”。再后来,人们把“砂”改成“沙”,一直沿用至今。沙锅屯有个媳妇人山,鲜为人知,但半山腰上藏着的新石器时代洞穴遗址——沙锅屯洞穴遗址却闻名中外,这是近代田野考古技术引进中国后第一个正式发掘的遗址。

在当地文保工作人员的带领下,记者一行顺着山势上行。抬头远望,山头伫立着一块石头。当地文化站工作人员逯雪松介绍,这块石头似一位守候等待远行丈夫归家的媳妇。于是,此山被命名为媳妇人山。

一路前行,绕过一小片松林,大概15分钟,一个不大的山洞便出现在眼前,洞口被细沙垫平,洞口高1米左右。

站在洞穴前的平台上远眺,连绵不断的低矮山丘组成的自然风貌雄浑古朴,不远处,新沙河流过。考古专家曾在多年前论证,该遗址及周边环境风貌保存良好,周边的历史环境未有大的改观,这也让今人得以窥见5000多年前古人的生活。

幸运的是,洞穴开放。记者决定入洞探查。洞穴北壁较平直,南壁有3个曲弧把洞穴分为“三室”。弯腰走进第一室,阳光从洞口照入,可见略呈牛角状空间,长10米、宽4米、高1.65米。空间向里逐渐缩小,室壁上有大小不等、形状不同的光滑石坑,以及自然形成的钟乳石。

记者打开手电,顺着光线小心探寻。从第一室到第二室,实际距离只有几步远,但进入的过程却艰难,需要低头,贴地深蹲,一步一步地挪动,狭小的通道让人感到压抑,却也如时空隧道般,穿越千年,让人对未知有了更多的期待。

进入第二室,这里更小也更暗,在这个长4米、宽1.3米、高0.8米的洞穴中,人只能蹲着。身体微微向右挪动,便可看见第三室的入口,只有足球大小,无法进入,内里更无法容人。挪动着脚步,用手电的微弱光束一点点查看,洞壁上人工凿痕明显。

历史,在这一刻变得清晰,仿佛伸手可以触摸:昏暗的空间寂静得可怕,5000年前的他们,可能也会如此寂静地面对洞外的不可预知。在恶劣的自然条件下,人类利用一切可以栖身的天然洞穴竭尽所能地生存,从六七百万年开始。生命如此顽强!从食物到住所,从火种到水源,皆取自自然。他们在果腹的同时,躲避极端天气、野兽的威胁侵害,不断演化发展,在与自然的共生中,创造着历史。

在洞穴中,记者一点点查看,拍照,记录,寻找着古人留下的痕迹,历史变得鲜活起来。

贰 中国近代田野考古学在此开始

洞穴虽小,意义却十分重大。

1921年6月至7月初,瑞典著名地质学家安特生在此地考古发掘,近代田野考古技术开始走进中国。但安特生并不是考古学家,而是作为北洋政府农商部的矿政顾问来到中国。他最为人熟知的考古成果是对仰韶遗址的发掘,时间是从1921年10月27日至12月1日,在沙锅屯洞穴遗址发掘之后。

翻阅百年前的考古报告,上面图文结合,详细介绍沙锅屯洞穴遗址的地势及地质、石洞、古人遗骸和彩陶片等。安特生认为,这处遗址是“新石器时代较晚之时期”,并把其纳入仰韶文化,提出彩陶由西而东传播的假说。

此后,有关沙锅屯洞穴遗址的故事仍在继续,它的影响开始扩大。

1930年冬,考古学家梁思永赴东北调查。在赤峰一带,他发现了与沙锅屯洞穴遗址相似的遗物。此后不久,考古专家在红山发现了更典型的类似遗物。1954年,考古学家尹达将使用这类遗物的人群定名为“红山文化”。

我国考古学家安志敏进一步研究,推测沙锅屯洞穴遗址存在数个不同时代人群,最低可分为4个历史时期:最早居住于此洞穴的是红山文化;二期为夏家店文化。不过,后来的大部分考古专家认为这一时期当是小河沿文化;三期为战国时期;四期则是辽金时期。也就是说,这个小小的洞穴,从5000年前开始,一直使用了4000多年。有观点认为,这个洞穴是古人的祭祀场所。

沙锅屯洞穴遗址出土了石器、装饰品、骨器、陶器、人骨等文物,大部分不在国内。其中陶器有绳纹筒形罐、彩陶豆、彩陶钵等,具有小河沿文化的特征,这些发现为小河沿文化的确认提供了重要证据。

除了出土文物,安特生在发掘工具、发掘程序、遗物提取、记录等方面形成一套严谨的方法,为后来考古调查和发掘提供了成熟经验。安特生还拍摄了大量的照片,详细调查了该地的地质地貌,绘制了不同比例的位置图、地形图,特别是还有一幅沙锅屯至海的地层剖面图。在以后的其他考古报告中,“沙锅屯”的编写体例的影子随处可见,这种影响一直持续至今。

叁 文物保护者和做文物实验的人

65岁的张云发是文物看护人,住在媳妇人山附近,每个月他都会去沙锅屯洞穴遗址看看,清理洞口附近的杂物,查看岩体状况,拍摄后反馈给当地的文物保护部门。

“开着电动小车,从家出发,七八分钟就能到山脚下。”张云发拿着镰刀,砍去挡在路上的小树杈,边走边说,“上山的时长不一定,春秋时大概30分钟,到了冬季有时要走两个小时,雪天路滑不好走,都是自己根据经验判断大致方向,一晃过去5年了。”

张云发手机上存有大量的遗址照片,从春至夏,从秋入冬,景致不同。张云发清理好遗址周边的杂物,抬头看着对面的松树感慨地说:“洞不变,只有树在长。小时候就来过这里,那时洞口还没被细沙垫这么高,洞口感觉更大一些。”

随着考古技术的进步,葫芦岛更多的古人类生活遗址被发现。截至目前,共发现18处新石器时代遗址。最早一片遗址距今9000年至8500年,位于沙锅屯洞穴遗址东南方35公里外的杨家洼,是目前已知的葫芦岛历史的起点。

石器时代的典型特征是以石器为工具,这些石器工具用起来什么感觉?有人进行了有趣的实验。这个人就是沈阳博物馆研究人员王闯。

在具体研究上,王闯选用了阜新查海遗址中的石铲,用显微镜分析其痕迹、光泽,研究其使用方法,参考当地农民用铲子的习惯来实验。“比如,现代人习惯用铲子两头尖的部分来刨地。在古人的石铲上,我们也看到了铲刃部中间呈直线,两侧有斜面。所以使用方法相同。”王闯进一步推测出石铲的捆绑方式。“通过多次实验,我用8到10分钟便可制作出一个石铲,安装在直柄或曲柄上使用。在辽西,我用这把石铲开垦16平方米土地用时13分钟。”王闯用实验得出结果后兴奋地说。

4月末的南票,农民们忙碌着,石铲早已进化成了铁镢。

在一片农田里,小苗已经破土而出。“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食”的农业文明延续至今。尽管现代化农业技术已广泛应用,但在当地农民的眼中,跟着时节耕种才符合自然规律,虽然辛苦也让人心满意足。旁边院子里,两个村民对记者说:“菜花、西瓜、黄瓜、茄子已经出苗了,过些天再来,尝尝鲜,可好了!”

田野生机盎然,似乎在诉说着关于人类、关于文明、关于我们身上留下的历史记忆。一次与史前文明的相遇,让人感受到生生不息的人类身上留存至今的,与自然相处的智慧、执着、勇气。

“每个历史时期都在这里留下痕迹,就像一个个路口,串联起历史。”葫芦岛市文旅广电局文物保护科副科长秦昌明去过这里的许多遗址。他说:“无论是一个史前文明的洞穴,一个青铜时代的岩画,抑或一段秦汉时期老旧的城墙,许多不可移动文物就在那里,历史也就留存在了那里,人类文明也留存在了那里。它们,让地理空间富有意义。它们,等待着我们继续去发现,而我们也将带着历史记忆更好地走向未来。”

(本文图片由本报记者杨靖岫摄)

资料库

沙锅屯洞穴遗址

地址 葫芦岛市南票区沙锅屯乡沙锅屯村

年代 新石器时代,距今约5000年

文物 石器、装饰品、骨器、陶器、人骨等

价值 近代田野考古技术引进中国后第一个正式发掘的遗址,对研究东北地区新石器文化、红山文化与小河沿文化及其关系等具有重要学术价值

责编:齐志扬

审核:徐晓敬

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。