探寻美术书法精品展背后的辽宁文化力量

山海气象——辽宁美术书法精品展在中国美术馆展出期间,引来近3万名观众观展。 图为展厅一角。

《天地玄黄》 中国画 冯大中

《孔雀东南飞》(部分) 连环画 萧玉田

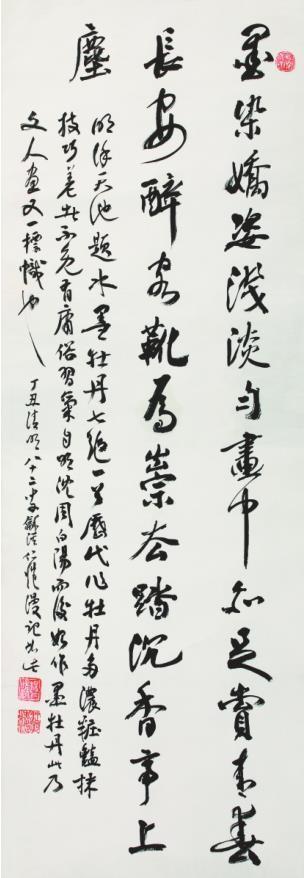

徐渭《题水墨牡丹》 书法 杨仁恺

本报记者 刘臣君

核心提示

11月19日,为期12天的山海气象——辽宁美术书法精品展在中国美术馆落幕,200余件老中青三代艺术家书画精品集中亮相,近3万人预约观看,开展当天吸引十余家中央媒体和20多家省(市)级官方媒体刊发相关报道500余篇,相关报道及信息全网阅读(播放)总量突破6000万。

“第一次这么全面了解辽宁的文艺精品,第一次这么全面现场感受辽宁的文化底蕴,辽宁应该多搞这样的展览。”现场观众感慨展览带来的心灵震撼。

以山海气象——辽宁美术书法精品展为代表的高端精品展览,是辽宁美术书法工作者创作成果的一次集体展示,与辽宁文化夜校、百姓书法展等基层文化普及活动形成呼应,在高端示范与基座夯实的双向发力中,带动中青年群体积极参与,构建起“高端引领、基层扎根、中间衔接”的完整文化生态,为辽宁文化振兴注入持久动力。

突破地域视角 重新定位辽宁文艺坐标

辽宁文艺发展史,是一部与祖国命运同频共振、在时代浪潮中不断寻求自我定位与突破的奋斗史。“山海气象”展的策展逻辑植根于辽宁独特的地理与人文基因。展览以200余件美术、书法作品构建起双重叙事轴线,美术部分按中国画、油画、版画、雕塑等门类纵向梳理创作脉络,书法部分则以“辽海书风”为核,展现几代书家的笔墨演进。

展览的学术价值,在于其突破地域视角局限,将辽宁艺术作品置于国家美术、书法史坐标系中重新定位。许多作品本身就是中国现当代艺术的里程碑:连环画《我要读书》获首届全国连环画评奖一等奖,宣传画《春满人间》斩获第七届全国美展金奖……这些作品进京展出不仅是对辽宁创作实力的确认,更凸显其作为国家艺术叙事重要组成部分的地位。尤其值得关注的是,展览特意收录《辽沈战役・攻克锦州》等集体创作,凸显辽宁艺术“重大历史题材创作”的传统优势,而《AI时代》《再生》等新作则凸显艺术家对科技伦理、生态危机的当代思考。这种历史宏大叙事与个体微观叙事的齐头并进,正是辽宁艺术与时俱进的缩影。中国美术馆展览部主任邵晓峰认为,本次展览以辽宁文化为基点,以“山海气象”为命题,精准把握了地域文化的精神内核,建构了关于地域美术创作方法论的突破,不但展现了东北文艺复兴的蓬勃生机,而且彰显了文艺大省的实力与担当。“山海气象”的深层意义还在于以地域艺术为切口,诠释了中华美学精神的当代传承,说明真正优秀的地域艺术,既要扎根文化沃土、传承基因,更要具备全国视野,在守正创新中积极回应新的时代命题。

中央文史研究馆副馆长、中国美术家协会名誉主席冯远高度评价这次展览:“展览勾勒出辽宁书画艺术传承有序、创新不止的文化艺术脉络,彰显了山海艺术的磅礴气象和辽宁大地艺术‘雄浑壮丽、刚健质朴’的美学品格,展现了‘山海艺术’‘崇山峻岭’般的坚实基础底蕴以及‘海纳百川’般的开放包融精神。”

展厅中厅,81岁的画家吴云华站在自己的代表画作《乌金滚滚》前感慨万千:“这幅画我也7年没有见到了。几年前我去煤矿,工人的穿着打扮和生产场景已经完全改变,我只能说记录了40年前的生产场景。”他认为,艺术家需主动深入社会生活,了解群众“所想所要所思考的问题”,用作品回答这些问题,让人感受到被理解与自身价值。

辽宁文艺自新中国成立以来,始终与时代同频共振,用艺术笔触描绘国家发展的壮阔画卷。红色文化题材中,孙国岐的油画《邱少云》以低视角构图定格英雄在烈火中坚守的瞬间,火焰与硝烟的强烈视觉冲击,传递着钢铁般的纪律与信仰;王铁牛的《1959——大庆石油会战》以全景式构图,展现了石油工人在荒原上战天斗地的豪情,成为工业建设时期的精神写照;玉锡珏的《钢都》以冷灰底色中迸发的金红铁水,谱写了工业时代的视觉交响,成为东北老工业基地振兴的生动见证。

中国文联党组书记、副主席张政在现场观展时表示,由省级文联主办的全省性美术书法精品展在中国美术馆展出,在全国也属罕见,充分彰显了辽宁省委、省政府对文化艺术工作的高度重视和大力支持,看到了辽宁省委、省政府着力推动文化强省建设、实现包括文化在内的全面振兴的决心和信心。

撕掉简单标签 呈现丰富多元文化气象

近年来,很多人对辽宁文化的认知存在片面与偏差,这种“标签化”忽略了辽宁作为中华文明重要发祥地的深厚积淀,忽略了其作为新中国工业的摇篮和“共和国装备部”的重要作用,也忽略了从延安鲁艺赓续的红色血脉。这些认知偏差让辽宁文化的丰富多元被遮蔽、消解。

省文联主席邵玉英说,辽宁作为中华文明的重要发祥地之一,历史悠久,文化底蕴深厚。在这片雄浑与秀美交织的土地上,壮阔山峦与浩瀚海洋相逢相依,自然风貌与人文精神交相辉映,共同孕育了艺术创作“崇山峻岭”般的坚实根基与“海纳百川”般的开放胸襟。此次展览主题“山海气象”精准体现了辽宁地域文化的内在气质与艺术创作的宏阔境界。

展览中的诸多作品,更是将艺术的审美追求推向极致:韦尔申的油画《吉祥蒙古》以纪念碑式的构图和古典技法,塑造出蒙古族女性庄重静穆的形象,获第七届全国美展金奖;萧玉田的工笔连环画《孔雀东南飞》,以遒劲的线条和典雅的色彩,成为工笔画领域的经典之作。这些作品印证了辽宁绝非“只有通俗文化”,而是高雅艺术与通俗文化共生共荣的文化沃土。在现场,一位观众感慨:“白山黑水间东北大地勃勃生机、铸成老工业基地的汗水与钢水、跨越时空的老一辈革命家挥斥方遒、抗美援朝的英雄、模范、园丁,一个个铭记于心的场面和人物扑面而来,那种感动难以言说。”

除了美术书法领域的深厚积淀,辽宁在芭蕾舞、交响乐等领域同样成绩斐然。今年8月举办的国际芭蕾舞比赛,吸引了十余个国家的选手参与,展现了辽宁在高雅艺术领域的国际影响力。

即便是被外界熟知的通俗文化,辽宁也在不断规范提升,赋予其更深厚的文化内涵。7月,第二届中国(沈阳)喜剧电影周闭幕,冯巩、姜文、姚晨、于适等电影人,与观众代表齐聚一堂。喜剧电影周期间,辽宁还推出了若干措施推动电影产业发展。刚刚结束的沈阳艺术季,3个月间举办了110余项艺术活动,闭幕演出上,沈阳文旅青年合唱团演唱的《东北风》,刚刚在第十四届中国艺术节“群星奖”的角逐中折桂,这是我国群众文艺领域的最高荣誉。

通俗文化与高雅艺术的并行发展让辽宁文化呈现出“雅俗共赏、多元共生”的生动格局。这场展览的意义,不仅在于展示艺术精品,更在于打破认知偏见,让全国看到辽宁文化的多元肌理与深厚底蕴——辽宁是中华文明的发祥地之一,是红色精神的传承地,是工业文明的见证地,更是多元艺术的创新地。

高端引领到深扎基层 “双向发力”构建文化生态

以“山海气象——辽宁美术书法精品展”为代表的高端展览,与辽宁每年上千场基层文化普及活动形成呼应,在高端示范与基座夯实的双向发力中,构建起“高端引领、基层扎根、中间衔接”的文化生态,为辽宁文化振兴注入持久动力。

省委宣传部副部长杨利景介绍,辽宁将此次精品展作为落实习近平总书记“提高文化原创力、打造精品力作”重要指示的载体,这些作品在中国美术馆这一美术书法最高殿堂展出,与齐白石、张大千等名家作品同馆亮相,让参展艺术家倍感自豪,也让未参展的创作者有了向上的目标。

精品展的示范引领作用体现在艺术创作与精神传承的双重维度。艺术层面,展览坚持“守正创新”的创作导向。通过高规格展览,辽宁向全国传递了“辽宁有能力打造艺术精品”的信号,扭转了外界对辽宁文化的偏见;同时,也在省内形成“比学赶超”的创作氛围,老艺术家坚守创作一线,中青年艺术家潜心钻研,青年艺术家勇于探索,形成了“老中青三代接力传承”的良好局面。这种以高规格展览为抓手的文化建设模式,为辽宁文化原创力的提升奠定了坚实基础。

不仅如此,文化惠民的扎实推进,让艺术成为“日用品”。百姓书法展、文化夜校、农村电影放映、康平文学“县”场等一系列基层文化活动,让文化服务触手可及,让文化“走出书斋、走进群众,成为县城街巷可听、可看、可感的生活风景”。

在刚刚落幕的“墨香溢彩”辽宁百姓书法展上,47岁的鞍山烧烤师傅姜义站在自己的书法作品前,眼里满是难掩的自豪:“是书法让我戒了酒,活得有意思起来。”这位普通劳动者的心声,道出了参展的327位基层作者的共同感悟。此次展出的327件作品,创作者清一色来自辽宁各行各业的普通百姓——有坚守工业生产一线的工人、救死扶伤的医生、深耕讲台的教师,有烟火气十足的烧烤师傅,也有经营乒乓球馆的个体从业者……没有专业的创作背景,没有严苛的技法束缚,他们对书法的理解更显朴实纯粹,用笔墨书写着对生活的热爱与对文化的敬畏,生动诠释了书法艺术在辽宁大地“全民参与、全民共享”的鲜活实践。

而在不久前结束的“钢韵非遗·夜耀钢城”辽宁省优质文化资源直达基层暨文化夜校成果展演上,另一番文化盛景同样令人动容。全职妈妈、公司接线员、大厂程序员、退休职工等原本素不相识的普通人,因“市民文化夜校”这一文化桥梁而相遇。他们挣脱日常琐事的束缚,从零基础的文化爱好者,一步步成长为舞台上闪耀的“民星”,用歌舞、非遗技艺展示等多元形式,展现文化浸润带来的自信风采与生命活力。

这两场基层文化活动,恰是辽宁文化“高端引领、基层扎根”双向发力的生动缩影。从百姓书法展上普通人的笔墨抒情,到文化夜校成果展演中的全民欢歌,辽宁正让高雅艺术走出书斋、走进街巷,让文化服务从“奢侈品”变为触手可及的“日用品”。这些来自基层的文化实践,不仅丰富了群众的精神文化生活,更夯实了辽宁文化振兴的群众根基,与山海气象——辽宁美术书法精品展等高端展览形成呼应,共同勾勒出辽宁文化“雅俗共赏、多元共生”的鲜活格局,见证着文化在辽沈大地上的强大生命力与凝聚力,为辽宁文化生态筑牢了根基,让文化振兴拥有了最广泛的群众基础。

有了更广阔的群众基础,有了全国顶尖的艺术家,双向发力带动中青年群体,形成人才梯队。辽宁通过精品展览的示范引领与基层文化的普及浸润,为中青年艺术家搭建成长平台,推动其成为连接高端与基层的重要纽带。杨利景说,在精品展中,中青年艺术家通过与老一辈艺术家的作品同展,找准自身定位,明确努力方向;在基层文化活动中,他们既是参与者,也是组织者、传播者。

中青年书法家担任文化夜校的授课老师,将专业知识传递给普通群众;中青年画家深入乡村写生,从生活中汲取创作灵感;中青年作家、评论家参与文学“县”场活动,与农民创作者交流互鉴。辽宁的文化发展策略正是遵循了这一规律——精品展览打造精品、树立标杆,基层活动培育土壤、凝聚人心,中青年群体衔接传承、推动创新,三者构建起可持续发展的文化生态。

办展的意义远超一场艺术展示,它用笔墨再次书写了辽宁浓厚悠久、特色鲜明的文化,再次彰显了辽宁文化与时代同行的蓬勃生机。

责编:张晓楠

审核:刘立纲

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。