到辽南 上青堆 古风古韵鱼虾肥

青堆镇背靠东北腹地,面向黄海,直通太平洋,渔业发达,有多个渔港。图为三条大渔船在五块石港船坞中进行维修。 (受访者供图)

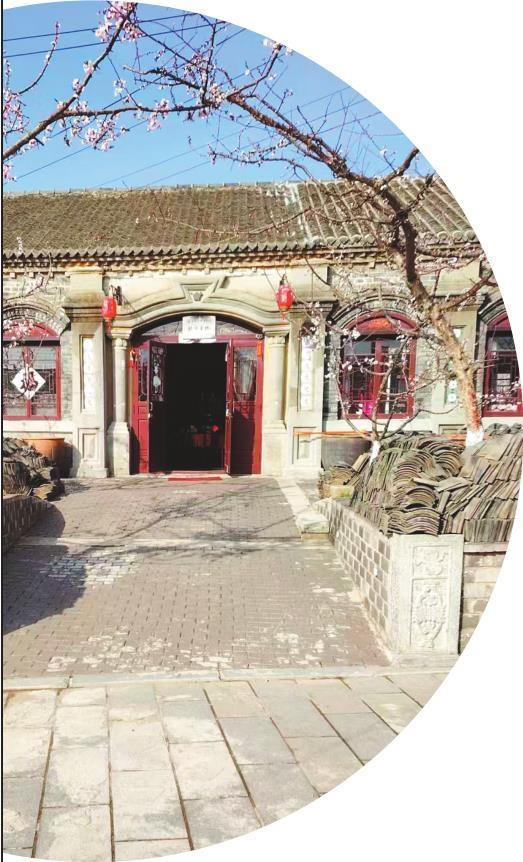

多年来,网红一直在不停地拍片、宣传,让古镇的名气更大了。图为古镇中具有欧洲建筑风格的“国高旧址”。

“背大背,上青堆,买个火烧捎个梨……”这是当地流传很久的一首民谣,表达了古镇当年的繁华。“背大背”是指年轻的妈妈背着孩子去镇里赶集。图为古镇一名母亲演示“背大背”情形。

本报记者 杨竞

提示

当你踏上青堆镇时,你会为辽南居然深藏着这样一座千年古镇而惊喜:唐朝时这里叫青口,唐王东征在此登陆,留下“青堆子”三个字。且不必说那沟沟岔岔的河流带来的生机,也不必说那青砖黛瓦的建筑独具一格,更不必说那乘风破浪来来往往的渔船,只说那条风雨沧桑的千余年老街,和镇里那些有趣的人,就足以让你流连忘返……

壹 古镇有故事,更有讲不完故事的人

春日里,青堆镇是一幅流动的画卷,粉白的杏花、粉红的桃花、白色的梨花竞相开放,惠风和畅,熹微的光照在古镇的飞檐翘角上,春天从枝头漫过灰墙黛瓦散入小院。江南水乡的诗意与淡淡的花香弥漫开来,让人沉醉其中。正是寻春的好时节,走在庄河市青堆镇的街上,玉兰花、珍珠金合欢等春花在蓝天白云下肆意争春,为古镇质朴的肌理披上了柔美的外衣。

“背大背,上青堆,买个火烧捎个梨……”苍劲的歌谣突然响起。寻着歌声看去,古树掩映下的一座老宅里,一名老人正在拉“拧雷”琴。他叫景殿新,69岁,是土生土长的青堆人,从小就喜欢鼓捣乐器,雷琴、京胡、四胡等乐器,样样精通。

有意思的是,景殿新习惯于每天清晨天刚亮就起来拉“拧雷”,而且是用琴声模仿鸡狗叫声。琴声一响,邻居老盖家的鸡狗也跟着叫,就这样,小镇在吵闹声中醒来。街头,老周家开始做饼子豆腐,老刘家开始做月饼和槽子糕……

忙了一阵子后,景殿新闲了下来,开始给记者讲历史:“青堆现在完整保存四条老街,分别是太平街、财神街、鱼市街、下街,呈井字形。”镇上老字号店铺星罗棋布,如福庆和、华兴泰、同庆和、乾元大……至今保存完整,可见小镇当年的繁华。

站在高大的牌坊前,一眼望去,古朴的建筑一字排开,都是典型的明清建筑风格。邹平麟今年69岁,住在其中一座老宅里。他在古镇出生,后来去了金州,可他怎么也忘不了家乡,7年前又回到青堆。当他看着眼前的一座座老宅因年久失修摇摇欲坠,心疼了:“这些老宅荒废得太久了,再不抢修的话就会坍塌掉,逐渐消失,多令人惋惜啊,这可是千年古镇啊,得有古镇的样子!”他觉得这些老宅都是古人智慧的结晶,应该得到尊重,保存好,传承下去。“当时,我一口气买了9座古宅,进行修缮,修旧如旧,我觉得值。”

邹平麟每天都会接待来旅游的人,不收分文,只为了把古镇的故事讲好。他看着屋里摆放的旧式家具、老物件、房契等,越品越有味道。“这些老物件无不透着时光的浸润、风雨的洗礼,每一件都饱含着一个家族的兴衰史,每一张老照片都记录着青堆人生生不息的奋斗史……”

坐在邹平麟家的木条椅上,聊着天,喝着茶,香气四溢。“唐朝时这里叫青口,唐王东征在此登陆,留下‘青堆子’三个字,所以得名青堆,如此算来,有1400多年的历史了……”邹平麟“口若悬河”地讲着古镇的故事。这些故事大多是他从镇里的老人那儿听来的。邹平麟把听来的故事记录下来,张贴在老宅显眼处,希望每一个到老宅参观的人都能感受到古镇历史的厚重。

古镇有一座欧洲建筑风格的老宅格外引人注目,它就是“国高旧址”。曾经有很多青年学子聚在这里,谈论着古镇外面的世界,接受进步思想。

“话说1905年,这个古老的海边小镇有一个尚未出嫁的美丽姑娘。她第一次看到《世界地图》大为震惊,从此便有了漫游世界的想法……”邹平麟指着墙上挂的一幅画,滔滔不绝地向刚进门的另一拨游客讲了起来……

贰 古镇是作品,艺术家表现的不只有乡愁

走在古街上,两旁闪过的是风霜浸润的痕迹,很有味道。这里的建筑没有仿古、也没有过分的修缮,一间间一处处都染着岁月的风尘。有的屋顶已经被风雨侵蚀,有的大门已经被锈迹锁住。记者沉醉其中,身后突然传来银铃般的笑声,3名穿裙子的姑娘翩然而过,红色披肩拂过灰砖墙上的苔痕。“劳驾让让——”原来是当地网红思雨正在拍摄老四合院。记者与她聊了聊。

思雨,今年56岁。她说,大家都管她叫“义务宣传员”。两年多来,她一直在不停地拍老街、老巷、老宅、古树、古井、商号客栈等,播发了400多个视频,看到有好多人留言、点赞,她特别满足。

最让她值得炫耀的是,有不少旅居海外的青堆人一直在关注她的直播号。一位澳大利亚网友多次与她互动,让她拍他小时候曾住过的张家大院。她毫不费力地找到了这座老宅,将屋里屋外、房前房后拍得很仔细,剪辑后发给了他,帮他圆了思乡梦。

青堆老街汇聚了许多清代四合院,比较有名气的有40多处。这些四合院都是砖木结构,青砖灰瓦,翘脊硬山式风格,具有显著的北方民居特色。特别是一幢幢进院门楼,黑门黛瓦,造型别致,有着浓郁的古旧风韵。思雨喜欢把这些制作成短片给网友看。

在青堆,像思雨这样的“宣传员”有很多,更有一批人在用艺术表现青堆:大连市非物质文化遗产篆刻项目代表性传承人张宝粟用石刻技艺刻青堆,丛树盛老人用剪纸剪青堆,景殿新用音乐唱青堆。这些艺术作品反映的内容,既有青堆老街曾经的繁华,也有古镇的田园生活,还有当下青堆人的奋斗经历……

能代表古镇历史的还有老井。在东街道有一口古井,被叫作“甜水井”。过去老镇上有专业挑水人,为每家每户送水,并以此为生。在天和园院内也有一口老井,专门用于天和园做“三套碗”(“满汉全席”前身)等菜品。在铃铛山下还有两口老井,东西相距30米,似两只龙眼,有趣的是,左面的井水甜,供人们饮用,而右面的井水不能喝,被称为“懒水”,当地人用于洗澡。

天空中淅淅沥沥地下起了小雨,古镇更加清幽。82岁的丛树盛喜欢在老街上漫步,尤其是这样的绵绵细雨中。他说:“那些浸润在古老砖瓦里的故事,被雨淋湿后,更生动更迷人,这就是乡愁。”

叁 古镇如小船,靠岸黄海鱼蟹飘香

青堆镇有优越的地理位置:位于大连庄河市,背靠东北腹地,面向黄海。黄海通着太平洋,于是,青堆人的眼里就不只有脚下这一片天地了。

走在小镇上,海风吹来,带着海潮的咸味。

“船随潮走”,晨雾未散,码头已苏醒,天边刚泛起鱼肚白,几十艘渔船已在三东头港靠岸。

历史上,青堆有5个港:五块石港、沟门港、三东头港、炭堆港、青堆港。“青堆港,1743年正式开通,当时叫‘青阜’港,港口的兴起也让青堆成为关内‘直鲁流民’涌向东北地区的中转地之一。1751年,青堆已发展成沿海巨镇。据1824年当地的普化寺碑文记载,青堆港与大孤山、皮口等沿海古镇并驾齐驱。”庄河市作协主席周美华介绍,虽然现在这些港不再商用了,但当年不知有多少商人在这里完成交易,更不知有多少青年人从这里走向世界……

30岁的张继跃,小时候常常坐渔船跟爸爸张明春出海捕鱼。春天的夜晚,明亮的月光照在海上,四周一片寂静,空气清新。他坐在船头上看爸爸操舵。月亮上是否也有海洋?海洋的尽头是否也有月亮……年幼的他,脑海中充满各种疑问。

张继跃的爸爸是渔民,爷爷是渔民,爷爷的爸爸也是渔民。“在这个码头,不知有多少代人从这里起航,闯过大风大浪……”张继跃说,自己走出青堆,走进大学,参加工作。因为舍不得,最后又回到了这里。

俗话说:“谷雨到鱼虾跳”,随着气候变暖,黄海的飞蟹、虾爬子、鲅鱼等如约开启了它们的北上之旅。船头撞开粼粼波光,发动机的轰鸣惊起盘旋的鸥群。甲板上,张明春和渔民弯着腰正在收网,尼龙绳在掌心勒出深红的印记。船舱开启,一桶桶鱼蟹被吊装上岸。码头一下子热闹起来,分装的、算账的、看热闹的……一名90后女孩穿梭在熙熙攘攘的鱼贩中间,从买海鲜到卖海鲜,不停地张罗着,将青堆海鲜销往全国各地。

码头石阶被海水浸得发亮,两个老船工蹲在系缆桩旁修补渔网,粗粝的手指穿梭在墨绿色网眼间,像在编织大海的年轮。

筐里的飞蟹挥舞着青紫色的螯足,张牙舞爪。记者脑海中突然出现“快到碗里来”的画面,实在忍不住了,便挑了4只大个儿公蟹,付过钱后,急忙回到邹平麟家。在邹平麟媳妇的帮助下,清洗、上锅、点火,8分钟后,螃蟹特有的香味直钻鼻孔,记者迫不及待地揭开锅盖,蟹膏流到了通红的壳子上……揭开红盖子,一口下去,白嫩的蟹肉那么爽滑、鲜香。

这就是青堆镇,不仅当地人爱它,外乡人也爱它。赵丽霞是黑龙江人,她喜欢大海,喜欢吃海鲜,更喜欢这里的厚重。于是,她在青堆买下多处老宅,办起了“传统文化基地”,宣传古镇。赵丽霞说,青堆虽然没有江南古镇那种精致灵秀,但它有人们最熟悉的气质:质朴、端庄、厚重、烟火气。如一条小船,带着大海的气息。

(本文图片除署名外由本报记者杨竞摄)

制图 隋文锋

青堆镇

位于大连庄河市,二○二二年被评为辽宁省历史文化名镇。

责编:栾溪

审核:徐晓敬

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。