如何让志愿服务有温度有韧性

每周五天,志愿者带领沈阳市多福社区居民跳自创健身操。 本报记者 姜雪 摄

本报记者 崔振波 姜雪 智曼卿 崔治

引子

一次耐心的心理疏导、一场及时的法律帮扶、一段温暖的防走失守护…… 这些看似平凡的志愿服务场景,正悄然融入辽宁百姓的日常生活。

从“拼体力”到“靠技能”,从“大水漫灌”到“精准滴灌”,从“一时兴起”到“长久坚守”,我省的志愿服务正悄然升级。如何让“被需要”的价值感转化为“常参与”的行动力?如何让每一份善意都精准落地、直达需求?如何以更健全的机制,让志愿服务常态化开展、长效续航?带着这些疑问,记者走进全省多地志愿服务现场,探寻背后的实践与答案。

从“体能型”向“技能型”转变

“丁零零……”11月15日9时,抚顺市未成年人心理咨询热线的铃声响起。牛丹温和的声音通过听筒传开:“您好,请问有什么能够帮到您?”

牛丹是抚顺市卫生学校的心理健康教师。2023年6月,这条热线开通后,她便加入抚顺市聚沙社会工作服务中心,成为一名志愿咨询师。每周六9时到21时,她都会守在电话前,用专业知识为陷于困惑的青少年疏解压力、拆解心理难题。

“这些负责热线的志愿者,全部由持有教师资格证和国家二级心理咨询师证的专业人员构成,一共45人。”聚沙社会工作服务中心负责人李德禄介绍,目前,未成年人心理咨询服务热线已累计帮助8000多人次,每天有6名专业心理咨询师接听,确保服务的专业性和及时性。

随着社会需求日益多元化,志愿服务领域也在不断细分和深化,对志愿者的专业性提出了更高要求。过去单纯依靠热情和体力的服务模式,正在向依托专业知识与技能的“技能型”服务转变。

这一转型趋势,在沈阳、鞍山等地同样清晰显现。

鞍山市委社会工作部采用“专业社工+志愿者”协同志愿服务模式,引入专业力量的介入,让志愿服务有了“精准导航”。在立山新兴社区,社工运用“志愿云”智能平台分析689名志愿者的技能数据,将原本随机的上门服务,重构为医疗保健、金融咨询、科普宣传等专业模块,为辖区老年人提供定制化服务。

沈阳市志愿服务联合会创新构建了“1+4”专业志愿服务模式,重点发展应急救助、心理疏导、法律援助和宣传推广四支专业化队伍。同时,通过组建专家库、开发专业课程、开展系统化培训,大力培养能在特定领域提供精准服务的“专业选手”,推动志愿服务向更高质量、更深层次发展。

“订单式服务”对接实际需求

沈阳市多福社区近四成居民是老年人,颈椎疼、关节僵是大家普遍都有的“小烦恼”。在每周一次的“民情恳谈会”上,老人们道出心愿:“广场舞节奏太快,跟不上还伤膝盖,能不能编排一套适合我们老年人的健身操?”居民的诉求,成了社区志愿服务的方向。

“放心,我给大伙儿编套‘软和’又管用的健身操!” 北部战区总医院原心外ICU主任韩宏光,退休后投身社区志愿服务。他邀请原沈阳军区前进文工团舞蹈编导楚巍巍,共同将专业的临床康复动作拆解细化,再融入东北大秧歌与民族舞蹈元素,一套体医结合、“低冲击、缓节奏” 的定制保健操就此成型。

这套保健操处处体现着科学设计,膝关节不适的老人有专属坐姿训练,听障居民可对照手语教学视频同步练习,就连动作幅度、呼吸频率都经过反复调试,确保人人“跳得舒服、练得安全”。“百家舞·保健康复操”的核心功能是“慢性病管理+功能康复”。居民们全程参与编练,边跳边提建议,让这套保健操愈发贴合需求。

从社区的精准服务到全省的广泛实践,我省各地以“订单式服务”对接实际需求,让每一份善意都精准抵达,落到实处。

在沈阳,正大力实施“志愿服务数字化赋能计划”,推动“好志愿 APP”注册使用全覆盖,建设“供需智能匹配、活动在线管理、时长精准记录、激励即时兑现”于一体的智慧云平台。居民只需在平台发布需求,就能快速匹配到合适的志愿者,实现需求与服务的高效对接。

今年6月,大连市委社会工作部发布了第一批《全市性行业协会商会为城乡社区提供服务清单》,明确首批19家全市性行业协会、商会志愿为城乡社区提供47项无偿服务,让社区有需求时能“按单找服务”,让协会的专业资源精准下沉到基层。

在抚顺,正通过推动志愿服务项目化,不断提升服务质效。爱心缝纫机、窗帘行动、平安守护、 钥匙托付、社区“110”等志愿服务项目,精准解决居民急难愁盼问题,让志愿服务真正见实效。

需要保障更需要激励

“十多年前,一名大学生志愿者在捡拾垃圾时被树枝戳伤眼睛,几乎失明。可当时,活动组织者没给志愿者上保险,谁都担不起这个责任,最后只能靠大家捐钱才凑够治疗费。这件事让很多组织者都心有余悸。”“中国好人”、大连市小善大爱公益服务中心理事长王官升说。

王官升介绍,目前市面上有针对志愿服务活动的保险产品。但这些保险的理赔范围不包含活动往返途中,保额相对较低,遇到志愿者因不幸重伤甚至死亡时,无法为受伤害的志愿者提供根本性保障。

热情是志愿服务的起点,但机制保障才是续航的关键。“有时候不是不想做志愿服务,而是一些组织者担心出现意外,自己有责任。”王官升说,给志愿者上保险是底线保障,而健全的激励机制,才能让志愿服务走得更远。

他以正在推进的“益暖患心”学雷锋志愿服务项目为例,道出了机制保障的重要性。这个由大连医科大学附属第二医院、大连市小善大爱公益服务中心等共同发起的项目,自2022年启动后便持续至今。医院给出的保障与激励,让志愿者们倍感温暖:统一订制服装、提供午餐,对积极参与的志愿者给予门诊知名专家优先挂号(加号)、优先预约办理住院、个人体检等相关优待政策。“在这里做志愿服务,归属感、认同感、满足感都特别强,大家的热情一直很高。”王官升笑着说,这份“被重视”的感觉,是热情最持久的“燃料”。

要让志愿服务的涓涓细流汇成江海,不能仅靠一时的热情,激励体系的核心是“尊重”与“价值回馈”,而非简单的物质刺激。王官升认为,礼遇措施和荣誉评选,是对志愿者社会价值的肯定,能满足人们被尊重、被认可的高层次需求,从而激发更深层的内生动力。

这一观点与沈阳市志愿服务联合会秘书长高锁的看法不谋而合。高锁说:“有效的激励,能让志愿服务从‘一次性活动’变成长期‘事业’。”当志愿者的付出被珍视,能获得成长与回馈时,他们会更愿意长期投入,队伍的专业性和稳定性也会显著提升。

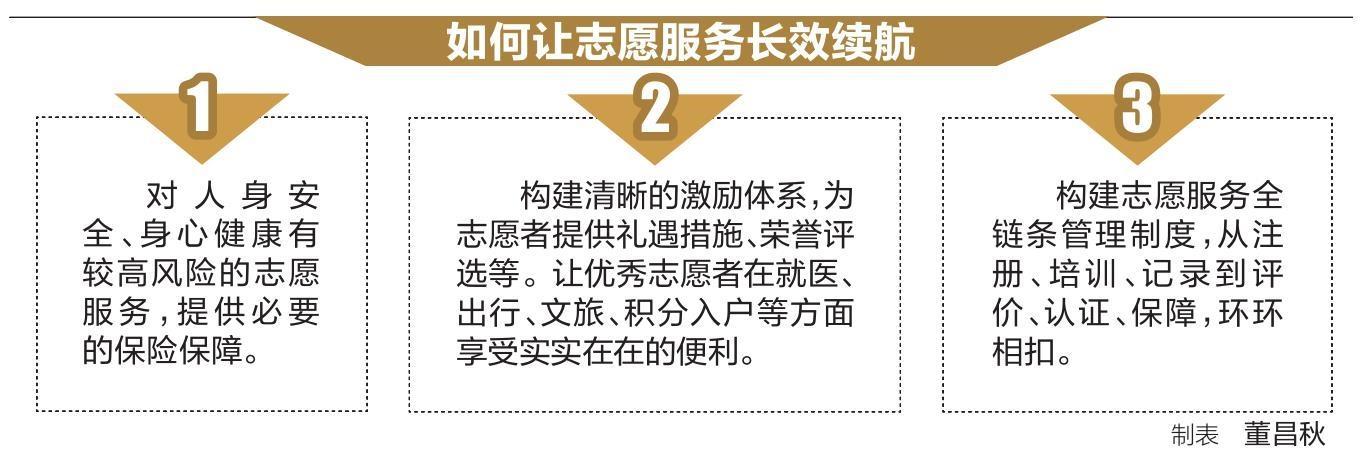

如今,沈阳正着力构建志愿服务全链条管理制度,从注册、培训、记录到评价、认证、保障,环环相扣。尤其在推动《沈阳市志愿者激励保障实施办法(试行)》落地,让优秀志愿者在就医、出行、文旅、积分入户等方面享受实实在在的便利,并探索将志愿服务守信信息纳入公共信用平台。

这些举措,不仅是对志愿者付出的认可与尊重,更在全社会营造出“好人有好报”的鲜明导向,让志愿服务既有温度,更有韧性。

责编:周艺凝

审核:刘立纲

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。